Echte Barschartige

Echte Barschartige:Weitere Arten: Ammersee-Kaulbarsch

Donaukaulbarsch

Perkarina

Groppenbarsch

Seezander

Don-Kaulbarsch

Wolgazander

Rhone-Streber

Kaulbarsch:

Merkmale:

Der Kaulbarsch erreicht für gewöhnlich eine Länge von 12 bis 15 cm, die Maximallänge liegt bei 25 cm, das Maximalgewicht bei 400 g. Sein Körper ist etwas hochrückig, die Körperhöhe beträgt 24 bis 27 % der Standardlänge, und mit Kammschuppen bedeckt. Die Maulspalte ist so lang wie der Durchmesser der Augen oder etwas kürzer. Der Kiemendeckel trägt einen langen, kräftigen Stachel, der Vorkiemendeckel mehrere kurze Stacheln. An der Unterseite des Kopfes befinden sich flache runde Schleimguben, die zusätzlich zum Seitenlinienorgan Bewegungsreize wahrnehmen können. Im Unterschied zum Flussbarsch (Perca fluviatilis) ist beim Kaulbarsch die Rückenflosse ungeteilt. Die Anzahl der Wirbel liegt bei 35 bis 36. Kaulbarsche sind von olivbräunlicher bis graugrüner Farbe und mit dunklen unregelmäßigen Flecken bedeckt, die Flanken sind gelblich. Die Brust schimmert rötlich, die Bauchseite ist weißlich oder hellgrün.

Nahrung:

Er ernährt sich von Zooplankton, Zuckmückenlarven, Würmern, Flohkrebsen und Fischlaich sowie Fischbrut.

Lebensweise:

Der Kaulbarsch bewohnt in kleinen Gruppen nährstoffreiche, stehende oder langsam fließende Gewässer, vor allem Regionen mit sandigem Grund, und ist recht unempfindlich gegenüber Wasserverschmutzung. Am häufigsten ist er in den Mündungen der großen Flüsse und in brackigen Küstenregionen mit einem Salzgehalt bis 12 ‰. Wenn er mit dem Flussbarsch zusammen vorkommt, bevorzugt der Kaulbarsch tiefere Wasserschichten. Er kann dank seines gut entwickelten Seitenliniensystems auch bei Dunkelheit jagen. Kaulbarsche laichen von März bis Mai. Je nach Größe der Weibchen werden 50.000 bis 100.000 gelblichweiße Eier in gallertartigen Schnüren oder Klumpen auf Steinen, seltener an Wasserpflanzen abgelegt. Die Larven schlüpfen nach 8 bis 12 Tagen. Weibchen werden zehn Jahre alt, Männchen sieben.

Er kommt in Europa nördlich der Pyrenäen (in West- und Mittelfrankreich ausgesetzt) und der Alpen in Flüssen, die in die Nordsee, Ostsee, das Weiße Meer, in die Barentssee, in das Schwarze und das Kaspische Meer münden, sowie in Seen im Einzugsgebiet dieser Flüsse vor. Außerdem lebt er in England (nicht in Schottland und Wales) und in Sibirien in Flüssen, die ins nördliche Polarmeer münden (östlich bis Kolyma). Er fehlt auf dem Balkan südlich der Donau und in Westnorwegen, ist aber auch im Brackwasser der Ostsee zu Hause. In die nordamerikanischen Großen Seen wurde der Kaulbarsch vom Menschen eingeführt.

Schrätzer:

Merkmale:

Der Schrätzer hat einen messinggelben, gestreckten Körper, Kopf und Rücken zeigen einen grünlichen Ton. Ein weiteres Merkmal des Schrätzers sind seine kleinen Kammschuppen. Sein Maul ist unterständig, seine Kiemendeckel sind spitzauslaufend und mit je einer Dorne bedeckt. Der Körper ist mit drei bis vier schmalen, unterbrochenen dunklen Längsstreifen bedeckt. Die Schwanzflosse ist leicht gegabelt und mit dunklen Punktreihen versehen. Er besitzt zwei verbundene Rückenflossen, wobei die erste Flosse vor dem Bauchflossenansatz beginnt. Schrätzer sind meist 15 bis 25 cm lang, maximal 30 cm. Dabei beträgt das Gewicht bis zu 250 Gramm.

Nahrung:

Sie ernähren sich von Kleintieren wie Insektenlarven, Kleinkrebsen, Weichtieren oder auch von Fischlaich.

Lebensweise:

Schrätzer leben in kleineren Gruppen in tiefen Bereichen des Gewässers und ziehen bei Dunkelheit in flachere Gebiete.

Der Schrätzer gehört zu den Frühjahrslaichern, seine Laichzeit reicht von April bis Mai. Zum Laichen sucht er tiefe und überströmte Kiesbänke auf. Dabei haften die Fische den klebrigen Laich in Laichschnüren an versunkenes Astwerk und an Steine. Der Milchner (männlicher Fisch) fällt in der Laichzeit durch einen glänzenden und kontrastreichen Körper auf. Die verstärkte Sedimentation von Schwebstoffen beeinträchtigt nachweislich die Fortpflanzung des Schrätzers.

Schrätzer kommen ausschließlich in der Donau und einigen ihrer Nebenflüssen vor. Der Schrätzer lebt am Gewässergrund größerer Fließgewässer in sandig-kiesigen Bereichen. Aufgrund der starken Strömung und der großen Wassertiefe in diesen Bereichen ist eine genaue Erfassung der Bestände sehr schwierig.

Flussbarsch:

Merkmale:

Typisch sind seine geteilte Rückenflosse (typisch für viele Barschartige), sowie die rötliche Färbung der Brust- und Bauchflossen. Die Bauchflossen sind brustständig. Beide Rückenflossen (besonders die vordere) sowie die Afterflosse sind mit spitzen Stachelstrahlen (Hartstrahlen) ausgestattet (vgl. Bild). Die Häute zwischen den Flossenstrahlen weisen häufig vereinzelte schwarze Flecken verschiedener Größe auf. Wie bei vielen anderen Fischarten auch, lassen sich die Rückenflossen des Flussbarsches wie ein Fächer zusammenfalten und nach hinten wegklappen. Bei Begegnungen mit Flussbarschen führt das oft dazu, dass die zwei für die Art charakteristischen Rückenflossen dem Auge des Betrachters verborgen bleiben.

Der Körper weist Streifenmuster aus 6–8 senkrechten Streifen auf und ist grau-grün gefärbt. Das Maul ist leicht oberständig (d. h. der Unterkiefer ragt über den Oberkiefer), fast endständig.

Flussbarsche erreichen eine durchschnittliche Länge von 20 Zentimetern und werden selten schwerer als ein Kilogramm. Die größten Vertreter seiner Art erreichen über 70 Zentimeter Länge und werden bis dreieinhalb Kilogramm schwer. Allerdings wachsen manche Flussbarsch-Herkünfte außerordentlich langsam. Mit 8 bis 10 Jahren sind sie erst 25 cm lang. Tesch (1955) und Thorpe (1977) fanden jedoch auch deutlich „wüchsigere“ Populationen, welche bereits als vierjährige Barsche durchaus 25 cm Gesamtlänge aufweisen können. Neben genetischen Faktoren orientiert sich das Wachstumspotential am Nahrungsangebot und weiteren Gewässerbedingungen.

Nahrung:

Lebensweise:

Die erwachsenen Tiere laichen zwischen März und Juni im Litoral in Form von Laich-Schläuchen ab, welche sekundär zu unregelmäßigen Laichbändern (auch Laichschnüre oder Laichstreifen genannt) aufreißen können und ein typisches Netzmuster bilden. Nach dem Schlüpfen steigen die Larven an die Oberfläche, um ihre Schwimmblase zu füllen.

n tiefen Seen überwintern die Flussbarsche einzeln in großer Tiefe. Die Tiere benötigen über mehrere Monate Temperaturen von 6 Grad Celsius und weniger, damit sich reife Keimzellen in den Gonaden entwickeln können. Nach Dreyer (1987) genügen bei deutschen Flussbarschen 150 Tage bei 10 °C zur Reifung befruchtungsfähiger Eier im weiblichen Geschlecht, der Temperaturbereich zum Erhalt reifer Spermien der Männchen liegt sogar darüber. Seit der Einführung des Kaulbarsches (Gymnocephalus cernuus) in zahlreiche europäische Seen hat der Flussbarsch einen neuen Konkurrenten bekommen. Bis jetzt ist noch nicht klar, wie sich dies in den nächsten Jahrzehnten auf die Artenzusammensetzung auswirken wird.

Der Flussbarsch ist, bis auf die Iberische Halbinsel, den Süden Italiens und den Westen der Balkanhalbinsel, in ganz Europa verbreitet. Er lebt in Anatolien in Seen nahe der Schwarzmeerküste, im größten Teil Russlands, östlich bis zur Kolyma, aber nicht im Amur und den Flüssen südlich und südöstlich davon. Der Flussbarsch tritt bis in arktische Breiten in der Republik Sacha und in Oblast Magadan in den Flüssen auf. Er lebt in Teilen der Ostsee und des Arktischen Ozeans in Brackwasser, fehlt aber im Kaspisee. Der Fisch wurde nach Australien und Südafrika eingeführt.

In der Vergangenheit wurde der Barsch in der Angelliteratur oftmals nur mit einem Gewässerabschnitt in Verbindung gebracht. So spricht Z. Simek in seinem Angelführer Freude am Angeln (1975, CSSR) vom Barsch als Tiefenfisch. Richtiger scheint dagegen, dass der Barsch durchaus zu den anpassungsfähigsten in Europa heimischen Fischen gehört und daher in fast allen Bereichen eines von ihm besiedelten Gewässers anzutreffen ist.

Der Barsch wird daher etwa in der Anglerwelt nach seinem Lebensraum (vor allem) größerer Seen in folgende drei Kategorien eingeteilt:

- der kräftig gefärbte so genannte Krautbarsch, der in der Nähe der Pflanzengürtel und des Ufers lebt

- der hellere und weniger stark gezeichnete Jadebarsch im Freiwasser sowie

- der dunklere Tiefenbarsch, der in den tieferen Wasserschichten anzutreffen ist.

In allen Bereichen zeigt sich aber, dass Barsche „...eine besondere Vorliebe für Strukturen im Wasser [haben]: die bekannten Barschberge, Pfosten jeglicher Art, verankerte Schiffe, Spundwände etc. aber auch Wasserpflanzen in jeglicher Form“.

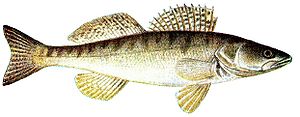

Zander:

Der Zander (Sander lucioperca, Syn.: Stizostedion lucioperca, Lucioperca sandra), auch Sander, Schill, Hechtbarsch, Zahnmaul oder Fogasch genannt.

Merkmale:

Der Zander hat einen langgestreckten, spindelförmigen Körper. Als Vertreter der Barschartigen hat der Zander zwei Rückenflossen, die Vordere mit Stachelstrahlen und die Hintere mit Gliederstrahlen. Der Kopf ist zugespitzt, das Maul tief gespalten. Darin stehen ungleichmäßig die langen, spitzen Fangzähne neben kleinen Bürstenzähnen. Der vordere Rand des Kiemendeckels ist gezähnt. Der Körper trägt kleine Kammschuppen. Er ist auf dem Rücken grünlichgrau, gegen den Bauch hin silberweiß, oberseits streifig, braun gewölkt, auch dunkel gebändert, auf den Kopfseiten braun marmoriert und auf den Flossen schwärzlich gefleckt.

Die mittlere Länge beträgt 40–50 cm. In seltenen Fällen wird er bis 1,30 m lang und erreicht dabei ein Gewicht von bis zu 19 kg. Er kann 10 bis 20 Jahre alt werden.

Nahrung:

Er jagt kleinere Fische wie Rotaugen, Güstern, Barsche oder Ukelei.

Lebensweise:

Der Zander erhält gegenüber dem Hecht zunehmende Bedeutung als Raubfisch, besonders weil er auch in den vom Menschen gestalteten mitteleuropäischen Flusssystemen ablaichen kann, während der Hecht meist keine geeigneten Laichplätze (Überschwemmungsbereiche, Unterwasserpflanzen, Schilfkanten) mehr findet. Auch hat der Zander wegen seiner ausgeprägten Sehfähigkeit in trüben Gewässern und in relativer Dunkelheit hier einen Vorteil. Gegenüber dem Barsch ist der Zander durch besseres Gehör ausgezeichnet, das durch zwei vordere Schwimmblasenhörner erzielt wird, die sich in Richtung Labyrinth entwickeln.

Der Zander lebt als Raubfisch in langsam fließenden Flüssen, Kanälen, Seen und Haffen Europas. Er findet sich im Elbe-, Oder- und Donaugebiet und inzwischen durch Besatz auch im Rhein-, Mosel- und Wesergebiet. Er lebt in tieferen Wassern und wächst sehr schnell.

Zander bevorzugen große Gewässer mit Tiefen von wenigstens vier bis fünf Meter.

Der Zander laicht im Frühjahr (meist April bis Juni) bei 12–15 °C Wassertemperatur an hartgründigen 1–3 m tiefen Uferstellen, wo er sich flache Laichgruben baut. Die 150.000 bis 200.000 Eier je Kilogramm Körpergewicht werden einzeln abgelegt und haften mit ihren klebrigen Hüllen an Steinen und Pflanzenteilen. Das Männchen bleibt am Nest und schützt das Gelege vor Verschlammung und vor Laichräubern. Die Entwicklung bis zum Schlupf der 5–6 mm langen Larven dauert etwa eine Woche. Sie ernähren sich nach Aufzehren des Dottersacks zuerst von Zooplankton, greifen aber bereits nach wenigen Monaten die Brut anderer Fischarten an. Bereits im Herbst sind sie 6–10 cm lang. Die Männchen werden nach 2–4, die Weibchen nach 3–5 Jahren bei Längen von 35–45 cm geschlechtsreif.

Streber:

Merkmale:

Streber sind schlanke Fische, die den für die Spindelbarsche gattungstypischen langgestreckten, drehrund-spindelförmigen Körper mit dünnem Schwanzstiel aufweisen. Ihre Länge liegt gewöhnlich bei 12 bis 18 Zentimetern, selten werden bis zu 22 Zentimeter erreicht. Der Rumpf ist gelb- bis lehmbraun mit breiten, unregelmäßig geformten, dunkelbraunen Querbinden und hellem Bauch. Die Augen sind nach oben gerichtet, das Maul ist unterständig und mit zahlreichen Bürstenzähnen besetzt. Die Schuppen liegen fest am Körper an, entlang des Seitenlinienorgans liegen 70 bis 81 kleine Kammschuppen. Die Flossen sind gelblich und ohne Zeichnung. Die erste Rückenflosse weist acht oder neun Hartstrahlen auf und ist durch eine deutliche Lücke von der zweiten Rückenflosse mit einem Hartstrahl und 12 oder 13 Weichstrahlen getrennt. Die Brustflossen weisen keine Hart- und 14 Weichstrahlen auf, die großen Bauchflossen einen Hartstrahl und sechs Weichstrahlen. Die Afterflosse hat 11 bis 13, die Schwanzflosse 17 Weichstrahlen. Die Schwimmblase ist vollständig zurückgebildet.

Zur Laichzeit sind die Tiere auffällig messingfarben und die Weibchen wirken sehr kräftig gebaut.

Nahrung:

Lebensweise:

Streber leben in kleinen Gruppen. Sie sind nachtaktive Bewohner des Bodenbereichs schnell strömender Gewässer, die sich tagsüber in Geröll oder selbst gebauten Gruben verstecken. Die Augen können dabei unabhängig voneinander bewegt werden und der Kopf etwas seitlich abgewinkelt.

Die Laichzeit liegt im März und April. Die etwa 2 Millimeter großen, klebrigen Eier werden in die Lücken von Kiesbänken abgelegt.

Sie können ein Alter von fünf oder mehr Jahren erreichen.

Zingel:

Merkmale:

Zingel besitzen einen torpedoförmigen Körper, der im Querschnitt beinahe rund erscheint. Das Maul des Zingels ist unterständig, das heißt, dass seine obere Maulhälfte länger als die Maulunterhälfte ist. Die Schuppen des Zingels sind klein und feststehend. Seine Seiten und sein Rücken besitzen eine gelbbraune Färbung. Sein ganzer Körper, besonders der Rücken, ist mit dunklen Querbinden bedeckt. Er besitzt zwei getrennte Rückenflossen; die erste hat 13–14 Stachelstrahlen und keine Weichstrahlen, die zweite einen Stachelstrahl und 18–20 Weichstrahlen. Die Schwimmblase ist stark zurückgebildet. Zingel werden im Durchschnitt 15 bis 20 cm, maximal bis zu 50 cm groß und erreichen dabei ein Gewicht von ca. 1,5 kg. Der Zingel kann leicht mit dem Streber verwechselt werden, der jedoch weniger Rückenflossenstrahlen hat und deutlich kleiner bleibt.

Nahrung:

Er ernährt sich von Würmern, Kleinkrebsen, Insektenlarven und anderen Kleintieren sowie von Fischlaich oder anderen kleinen Fischen.

Lebensweise:

Der Bodenfisch liegt tagsüber meist zwischen Steinen und geht nachts auf Nahrungssuche. Eine Besonderheit des Fisches ist, dass er sich zeitweise mit ruckartigen Bewegungen über den Gewässerboden fortbewegt.

Der Zingel laicht in der Zeit von März bis April in der Strömung auf steinigem Grund; man zählt ihn deshalb zu den Kieslaichern.