Lachsartige

Lachsartige:Teilklasse: Echte Knochenfische

Ordnung: Lachsartige

Familie: Lachsfische

Arten: Kleine Maräne

Atlantische Wandermaräne

Ammersee-Kilch

Pfärrig

Riedling

Albock

Stechlin-Maräne

Lavaret

Gangfisch

Ostseeschnäpel

Große Bodenrenke

Schnäpel

Peledmaräne

Kleine Bodenrenke

Bodenseefelchen

Albeli

Weißlachs

Buckellachs

Ketalachs

Silberlachs

Atlantischer Lachs

Adria-Forelle

Amerikanischer Seesaibling

Huchen:

Merkmale:

Der Huchen (Hucho hucho), auch Donaulachs oder Rotfisch, aber auch ‚Donausalm‘ genannt, besiedelt die Äschen- und Barbenregion von Flüssen, vor allem der oberen und mittleren Donau und vieler ihrer rechtsseitigen Nebenflüsse (u. a. von Drau, Drina, Melk, Mur, Pielach und der unteren Gail). Der Huchen ist auch ein Speisefisch, allerdings ist er selten und stark vom Aussterben bedroht. In Österreich wurde er zum Fisch des Jahres 2012 ernannt, in Deutschland zum Fisch des Jahres 2015.

Im Durchschnitt wird dieser Fisch zwischen 60 und 120 cm lang, bei einer Maximallänge von 150 cm. Der Körper ist langgestreckt, spindelförmig und im Querschnitt fast rund. Der Kopf ist abgeflacht und erreicht eine Länge von 22 bis 24 % der Standardlänge. Das große Maul reicht bis weit hinter die Augen.

Huchen sind auf dem Rücken bräunlich- bis grünlichgrau gefärbt, die Seiten sind rötlich oder schimmern kupferfarben und sind mit unregelmäßig angeordneten kleinen, dunklen Punkten besetzt. Der Bauch ist weißlich. Die für viele in Europa vorkommende Lachsfische typischen roten Flecken fehlen.

Die Schuppen der Huchen sind sehr klein, 180 bis 200 zählt man entlang der Seitenlinie, 23 bis 27 zwischen Seitenlinie und der relativ großen Fettflosse (inklusive Seitenlinienschuppen). Die Anzahl der Wirbel liegt bei 66 bis 72, die der Kiemenrechen auf dem ersten Kiemenbogen bei 13 bis 19. Das Pflugscharbein hat an seinem Hinterrand 4 bis 8 kräftige, hakenförmige Zähne. Die Schwanzflosse ist eingekerbt.Ernährung:

Junge Huchen ernähren sich von Wirbellosen aller Art, erwachsene sind Raubfische und jagen vor allem Fische, aber auch andere kleine Wirbeltiere wie Amphibien, im Wasser schwimmende Mäuse oder Entenküken.

Lebensweise:

Der Huchen lebt im Unterschied zu vielen anderen Lachsfischen ständig im Süßwasser, meist in tieferen Abschnitten von schnell fließenden, sauerstoffreichen Flüssen. Er ist ein standorttreuer, territorialer Einzelgänger. Zur Laichzeit im März oder April wandern Huchen ein kleines Stück flussaufwärts. Gelaicht wird in flachen Gruben, die das Weibchen vorher mit dem Schwanz schlägt. Ein Weibchen legt pro Kilo Körpergewicht etwa 1000 Eier, die einen Durchmesser von 5 mm haben. Bei einer Wassertemperatur von 8 bis 10 °C schlüpfen die Larven etwa nach 35 Tagen. Die schnellwüchsigen Jungfische erreichen die Geschlechtsreife nach drei bis vier Jahren.

Regenbogenforelle:

Merkmale:

Die Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss, früher: Salmo gairdneri und S. irideus) ist ein aus Nordamerika stammender, raschwüchsiger Salmonide, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in England als Speisefisch gezüchtet und ab 1882 durch Hofer auch in Württemberg teichwirtschaftlich erzeugt wurde. Später wurde der Fisch in verschiedene Fließ- und Stehgewässer Europas besetzt. In vielen Forellenbächen und -flüssen wird er heute, auch mittels Gesetzesauflagen, wieder verfolgt, weil er beispielsweise einheimische Bachforellen verdrängen kann.

Regenbogenforellen, die den Verbrauchern im ausgewachsenen Alter (wie auch andere Salmoniden mit rötlichem Fleisch) manchmal als Lachsforellen angeboten werden können, sind meist Speisefische, die in künstlichen Teichwirtschafts-, Silo- und Rinnenanlagen vermehrt und gemästet werden. Speziell gezüchtete Regenbogenforellenrassen eignen sich für die Massenproduktion besser als einheimische Forellenarten (See- und Bachforelle), zumal sie mit ihrer hohen Wachstumsgeschwindigkeit in einer stressigen Umgebung wie den künstlichen Becken mit hoher Besatzdichte eine geringere Sterblichkeitsrate erzielen, weniger natürliches Futter benötigen und auch höhere Wassertemperaturen vertragen (bis 25 °C).

Regenbogenforellen gehören zusammen mit bestimmten Karpfenzuchtformen (deren Aquakultur-Produktion überwiegend in Asien liegt), zu den züchterisch am längsten bearbeiteten Nutzfische.Regenbogenforellen werden bis zu 80 cm lang und 10 kg schwer. Die Färbung und Zeichnung von Regenbogenforellen variiert stark, abhängig von Unterart, Form und Umgebung. Die Fische sind blau-grün oder olivgrün gefärbt, entlang der Seiten ist ein rötlicher Streifen erkennbar, besonders bei jüngeren Männchen in der Laichzeit.Die Schwanzflosse ist quadratisch und nur leicht gegabelt. Bei in großen Seen lebende Regenbogenforellen und bei anadromen Formen ist die Grundfärbung silberfarben und die rötliche Seitenstreifen ist weniger ausgeprägt.

Verwechslungsgefahr:

Die Regenbogenforelle ähnelt mit ihrem ausgeprägten Muster von schwarzen Punkten der einheimischen Bachforelle, hat aber einen kleineren und spitzeren Kopf mit einem weiter hinten liegenden Unterkiefer. Das Vorhandensein schwarzer Punkte auch auf der Rückenflosse unterscheidet sie von jungen Huchen. Juvenile Regenbogenforellen besitzen dunkle vertikale Balken, typisch für die meisten Jungfische der Salmoniden. Zuchtforellen werden an einigen Orten durch Clip-Markierungen in der Fettflosse gekennzeichnet.

Nahrung:

Regenbogenforellen sind Raubfische und ernähren sich je nach Jahreszeit und Nahrungsangebot von Insekten, kleinen Fischen wie Elritzen und Koppen und auch kleineren Artgenossen, Fröschen, Würmern, Kaulquappen, Bachflohkrebsen und auch Maden. Insekten jagen sie sowohl unter Wasser (Larven) als auch über und an der Wasseroberfläche. Sie verfolgen ihre Beute im Freiwasser oder lauern ihr aus der Deckung wie große Steine, Holz, etc. auf. Das Raubverhalten großer Regenbogenforellen ist in der Regel aggressiver als das der kleinwüchsigeren Bachforelle, was unter bestimmten Bedingungen zu einer Nahrungskonkurrenz zwischen den beiden Arten führen kann. Wie alle Forellenarten, so sind auch Regenbogenforellen Laichräuber. Da sie als Salmonidenart zu den Edelfischen gehören, werden zumeist die unerwünschten Döbel, eine Weißfischart mit ausgeprägtem laichräuberischem Verhalten, von Menschen dezimiert.

In der Teichwirtschaft erhalten Regenbogenforellen praktisch ausschließlich Pelletfutter, das im Wesentlichen aus gepresstem Fischmehl, Blutmehl, Fischöl und einem meist pflanzlichen Bindemittel besteht. Die früher verbreitete Nassfütterung mit Schlachtabfällen von Artgenossen ist heute aus seuchenpolitischen Gründen obsolet. Bei der Brutaufzucht kommt es häufig zu Kannibalismus durch sog. Vorwüchser, also rascher wachsende Individuen.

Lebensweise:

Regenbogenforellen bevorzugen wie die meisten Salmoniden Fließgewässer mit niedrigen Wassertemperaturen. In stehenden Gewässern (Stauseen z. B.) lebende Regenbogenforellen sind häufig in mittleren Tiefen kalter Seen anzufinden, wo sie bei mittlerem Pflanzenbewuchs ihre Nahrung finden. Auch diese Forellenform benötigt einmündenden Fließgewässer mit Kiesgrund zum ablaichen. Regenbogenforellen leben als Jungtiere in Schwärmen. Erst ab einem Gewicht von etwa 3 kg beginnen sie ein einzelgängerisches Leben in einem eigenen Revier. Ihre Lebenserwartung hängt stark von der Wasserqualität und von anderen örtlichen Gegebenheiten ab; die meisten Tiere werden allerdings nicht älter als 7 Jahre. Es soll jedoch in Kalifornien einige Regenbogenforellen gegeben haben, die bis 11 Jahre alt geworden sind.

Bachforelle:

Merkmale:

Die Bachforelle (Salmo trutta fario) ist ein zu den Salmoniden zählender Raubfisch und eine Unterart der Forelle. Sie wird auch Flussforelle, Bergforelle oder Fario genannt. Kleinwüchsige Bachforellen in nahrungsarmen Gewässern werden als Steinforellen bezeichnet. Bachforellen werden je nach Nahrungsangebot 20 bis 80 Zentimeter lang. Ihr Rücken ist oliv-schwarzbraun und silbrig blau, bauchwärts treten rote Flecken mit hellem Rand auf, die Bauchseite ist weißgelb. Die Bachforelle erreicht in der Regel ein Gewicht von bis zu zwei Kilogramm. Bachforellen können bis zu 18 Jahre alt werden.

Nahrung:

Sie ernähren sich je nach Größe und Lebensraum vor allem von Insekten und im Wasser lebenden Insektenlarven, kleinen Fischen wie der Groppe, kleineren Krebstieren sowie von Schnecken und anderen Wassertieren. Auch Kannibalismus wird bei Bachforellen oft beobachtet. Sie sind schnell schwimmende Jäger, nehmen aber in Flüssen und Bächen meist vorbeitreibende Beute auf.

Lebensweise:

Bachforellen besiedeln schnell fließende, sauerstoffreiche, kühle und klare Gewässer mit Kies- oder Sandgrund in fast ganz Europa, von Portugal bis zur Wolga, außerdem Zentralanatolien und die Kaukasusregion. Im Norden kommen sie bis nach Lappland vor. Sie fehlen in Griechenland, auf Korsika, Sardinien und Sizilien.

Bachforellen sind sehr standorttreue Fische (d.h.: Sie leben nur an einem Platz, also sind sie diesem Platz treu), die ihren Platz nur zur Fortpflanzung verlassen und auch nach Störungen in der Regel an ihre angestammten Plätze zurückkehren. Die erwachsene Bachforelle beansprucht ein eigenes Revier. Tagsüber ist sie im Uferschatten verborgen, mit dem Kopf gegen die Strömung.

Seesaibling:

Merkmal:

Der Seesaibling, Wandersaibling oder die Rotforelle (Salvelinus alpinus) gehört zur Gattung der Saiblinge (Salvelinus).

Je nach Lebensraum besitzt der Seesaibling eine unterschiedliche Färbung, ist aber am weißen Vorderrand von Bauchflossen und Afterflosse sowie an der größeren Maulspalte leicht von den Forellen zu unterscheiden. Zur Laichzeit färbt sich vor allem bei den Milchnern der sonst weißliche Bauch und die bauchseitigen Flossen rot. Die Fische haben sehr kleine runde Schuppen. Seesaiblinge werden 40 bis 75 Zentimeter lang. Unabhängig von der erreichten Körpergröße gilt der Seesaibling mit bis zu 40 Jahren als langlebig.

Nahrung:

Seesaiblinge halten sich gern in tiefen Gewässern auf. Sie ernähren sich von Larven und Insekten, Muscheln sowie von kleinen Fischen wie Elritzen. Die kleinwüchsigen Kümmerformen (in den Alpen Schwarzreuter oder Schwarzreiter genannt) fressen Plankton.

Lebensweise:

Im Fortpflanzungsverhalten werden Ufer- und Grundlaicher unterschieden. Uferlaicher laichen von September bis Januar. Grundlaicher laichen im Sommer von Juli bis August in Tiefen von 20 bis 80 Meter über Steinboden (bes. an Quellaustritten). Der Elsässer Saibling ist eine Kreuzung zwischen Seesaibling und Bachsaibling und findet in Fischzucht und Gastronomie Verwendung.

Der Seesaibling hat ein durch die Eiszeiten geprägtes, weitverstreutes Verbreitungsgebiet. Er lebt sowohl in isolierten Binnenseen als auch in küstennahen Meeresgewässern im nördlichen Eismeer.

In Europa reicht sein Verbreitungsgebiet von den sauerstoffreichen Seen der Alpen und Pyrenäen bis nach Finnland, Südschweden, Norwegen, dem Ladoga- und Onegasee, sowie zu den Zuflüssen des Weißen Meeres, Irland, Schottland und Island. Außerdem lebt er in Südgrönland, sowie in Nordamerika in einigen Seen in Québec, Maine und New Hampshire. Er ist die einzige Fischart im Hazensee, seinem nördlichsten Verbreitungsgebiet. In den Alpen bevölkert er Seen bis in eine Höhe von 2600 Metern.

Bachsaibling:

Merkmale:

Der Bachsaibling (Salvelinus fontinalis) gehört zur Familie der Salmoniden (Lachsfische). 1884 wurde er aus Nordamerika eingeführt (daselbst Brook Trout oder Northern Brook Trout genannt).

Die Durchschnittsgröße liegt in Freiheit (Europa) selten über 35, maximal bei 55 Zentimetern. Der Fisch wird zumeist nicht über ein Kilogramm schwer. Entscheidend für das Wachstum der Saiblinge sind unter anderem Gewässerbeschaffenheit und Nahrungsmenge. Die nordamerikanischen Saiblinge werden bis zu vier Kilogramm schwer. Das Höchstalter unter natürlichen Bedingungen liegt bei acht bis zehn Jahren. Der Bachsaibling ist ein beliebter Fisch in der Aquakultur und wird kulinarisch meist der Regenbogenforelle vorgezogen.

Der Saibling gilt als einer der schönsten und farbenprächtigsten Vertreter der Salmoniden. Die Farben wechseln von Population zu Population. Seine Körperform ist typisch torpedoförmig. Wie alle Salmoniden hat auch der Saibling eine Fettflosse. Die bauchseitigen Flossen haben einen auffällig rot-orange gefärbten Saum mit weißem Rand. Charakteristisch ist die schmale schwarze Abgrenzung dieses weißen Randes gegen das Rot der Flossen. Der Rücken ist braun gefärbt und oliv marmoriert. Bachsaiblinge haben kleine Schuppen und eine große Mundöffnung.

Ernährung:

Die Nahrung besteht überwiegend aus Planktonkrebsen und Bodenlebewesen. Im Sommer spielt oft auch Anflugnahrung, wie z. B. Heuschrecken, eine Rolle. Größere Bachsaiblinge ernähren sich auch von Fischen (auch der eigenen Art).

Lebensweise:

Der Saibling braucht kaum Unterstände und eignet sich deshalb sowie aufgrund seines äußerst breiten Nahrungsspektrums auch zur Besiedlung von begradigten und rasch fließenden Bächen sowie vor allem zum Besatz der Quellregionen unserer Gebirgsbäche. Da er aber nicht zu den heimischen Arten gehört, sollte kein Besatz mit dieser Art stattfinden, um die bestehenden Ökosysteme nicht zu stören. Gegenüber niedrigen pH-Werten ist er toleranter als die heimische Bachforelle. Aus der Kreuzung zwischen Bachsaibling und Bachforelle entstehen die sterilen Tigerforellen, die ihren Namen der auffälligen goldgelben Fleckenzeichnung verdanken. Der Bachsaibling zählt zu den Kieslaichern, wobei die Rogner durch Verdrehen des Hinterleibs und auch Aufwirbeln des Grundschlammes mit der Schwanzflosse eine Laichgrube schlagen, ehe sie beginnen, die Eier auszustoßen.

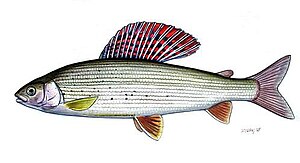

Europäische Äsche:

Merkmale:

Die Europäische Äsche (Thymallus thymallus) ist ein Knochenfisch aus der Familie Salmonidae.

Das Gewicht der ausgewachsenen Äsche beträgt etwa 500 bis 1500 Gramm; die Länge der ausgewachsenen Äsche liegt in der Regel zwischen 30 und 50 Zentimeter. Besonders große Exemplare können bis zu 3000 Gramm schwer und bis zu 60 Zentimeter lang werden. Auffällige Merkmale der Äsche sind die nach vorne spitz zulaufenden, birnenförmigen Pupillen, die große Rückenflosse, sowie auffallende, im Verhältnis zur Körpergröße große Rundschuppen. Diese Rückenflosse, die so genannte Äschenfahne, ist bei den männlichen Äschen stärker nach hinten ausgezogen als bei den Weibchen. Mit ihr imponieren die Milchner (Männchen) während der Laichzeit und legen die Rückenflosse beim Laichen über den Rücken des Rogners (Weibchen). Bei der Arktischen Äsche (Thymallus arctica), die auf dem nordamerikanischen Kontinent bis Montana und in Nordostasien vorkommt, ist der hintere Teil der Rückenflosse sogar bis an die Fettflosse verlängert. Die Äschen laichen i.d.R. im Frühjahr (März-April), je nach Habitat auch im Frühsommer auf seichten Kiesbänken. Die Larven bleiben zwischen den Steinen verborgen, bis ihr Dottersack aufgebraucht ist.

Nahrung:

Die Europäische Äsche ernährt sich von Insekten, Würmern und Schnecken. Größere Exemplare fressen gelegentlich auch Kleinfische (beispielsweise Elritzen) oder dezimieren die eigene Brut.

Lebensweise:

Die Europäische Äsche kommt von England und Wales über die (Mittel-)Gebirgsregionen Nord-, Mittel-, Ost- und Westeuropas bis ans Schwarze Meer vor. Keine natürlichen Bestände findet man in den westlichen Teilen der Benelux-Staaten, in Südfrankreich, der iberischen Halbinsel, Italien und Griechenland. Auch im größten Teil von Norwegen und Dänemark ist sie nicht autochthon.

Durch Gewässerverschmutzung und -verbauten ist die Äsche immer mehr im Rückgang begriffen. Sie benötigt klares, kühles Wasser und wächst eher langsam. Kontrovers wird diskutiert, ob durch den so genannten Fraßdruck des Kormorans die Äschenbestände in Europa zurückgegangen sind.

Am Bodensee und Rhein ließ sich ein Zusammenhang zwischen Kormoran- und Äschenbestand feststellen: An den Rheinstrecken, an denen versuchsweise regelmäßig Kormoran-Vergrämungen stattfinden, haben sich die Äschenbestände nach dem Hitzesommer 2003 vergleichsweise stark erholt, während sie im Konstanzer Trichter, trotz verbesserter Wasserqualität, weiter rückläufig sind.

Es scheinen aber auch andere Faktoren dafür verantwortlich zu sein: Während der Kormoran erst Anfang der 1990er Jahre verstärkt in Deutschland auftrat, gingen beispielsweise die Äschenbestände an der Donau bei Riedlingen bereits zehn Jahre früher deutlich zurück.