Karpfenartige

Karpfenartige:Weitere Arten:

Portugiesische Plötze

Weißer Ukelei

Kaukasischer Ukelei

Spanische Elritze

Barbengründling

Albanische Barbe

Türkische Barbe

Forellenbarbe

Tiberbarbe

Krimbarbe

Italienische Barbe

Giebel

Goldfisch

Kaukasischer Näsling

Dalmatischer Näsling

Pardilla-Plötze

Terek-Näsling

Italienischer Näsling

Weißflossen-Gründling

Soldators Gründling

Silberkarpfen

Marmorkarpfen

Pardilla-Plötze

Danilewski-Hasel

Jugoslawischer Döbel

Makal-Strömer

Kroatischer Strömer

Adriatischer Hasel

Tursky-Strömer

Aral-Barbe

Iberische Barbe

Griechische Barbe

Makedonische Plötze

Albanische Plötze

Südwesteuropäischer Näsling

Griechische Elritze

Ziege

Bobyrez-Döbel

Dalmatische Elritze

Dubrovnik-Elritze

Lau

Iberischer Näsling

Blaubandbärbling

Sumpfelritze

Weißflossen-Gründling

Belings Gründling

Po-Gründling

Kaukasischer Gründling

Kesslers Gründling

Steingreßling

Donau-Weißflossengründling

Schwarzmeerplötze

Perlfisch

Südeuropäische Plötze

Griechische Rotfeder

Kaukasischer Döbel

Goldrücken-Moderlieschen

Calandio-Plötze

Seerüßling

Schiedling

Brachse:

Die Brachse (Abramis brama), auch Brachsen, Brachsme(n), Brasse, Bresen, Pliete oder Blei genannt, ist eine Fischart aus der Familie der Karpfenfische (Cyprinidae).

Merkmale:

Im Alter von acht Jahren erreichen Brachsen eine Länge von ca. 30 bis 50 cm. Bei einer Länge von 60 cm wiegen sie im Durchschnitt 3 bis 3,5 kg. Unter idealen Bedingungen können Brachsen maximal 85 cm und über 8 kg schwer werden, so auch der deutsche Rekordfisch, gefangen im Jahr 2000. Brachsen können ein Alter von etwa 16 Jahren erreichen.

Brachsen sind seitlich sehr stark abgeflacht und hochrückig. Bei schlechter Ernährung kommt es bei den Brachsen zum sogenannten Messerrücken, der Bildung einer sehr scharfen Rückenkante. Das stumpfe Maul ist leicht unterständig, die Augen verhältnismäßig klein.

Auffällig ist die grünlich glänzende, schwarze bis bleigraue oder bleiblaue Färbung auf dem Rücken, der die Fische den Namen Blei verdanken. Die Seiten glänzen metallisch, der Bauch ist weißlich mit Perlmuttglanz. Bei älteren Brachsen kommt ein lichter Bronze- oder goldgrüner Ton durch.

Die Schuppen sind stark mit Schleim bedeckt. Die Rückenflosse ist 12-, die Afterflosse 26- bis 31-strahlig. Bis auf die Brustflossen sind die Flossen dunkelgrau, die mittelgrauen Brustflossen der Brachsen sind lang und reichen angelegt bis an den Ansatz der Bauchflossen heran. Dadurch unterscheiden sie sich vom Güster, mit dem sie manchmal verwechselt werden.

Durch gleichzeitige Laichzeiten vermischen sich Eier und Samen von Blei und Güster (und anderen Weißfischen), dadurch entstehen sogenannte Bastardfische, die sich aber anhand der Anzahl und Verteilung der Schlundzähne unterscheiden lassen.

Die Brachsen sind in Europa nördlich der Alpen und Pyrenäen sowie auf dem Balkan weit verbreitet. Im Osten findet man sie bis zum Kaspischen Meer, dem Schwarzen Meer sowie dem Aralsee und Balchaschsee. Die Unterart Abramis brama danubii lebt im Donaudelta und die Unterart A. b. orientalis im Gebiet des Kaspischen Meeres und des Aralsees.

Ihr Maul ist vorstülpbar und hilft den Brachsen bei der Suche nach Zuckmückenlarven, Schlammröhrenwürmern, Muscheln und Schnecken im weichen Schlamm. Ihnen dienen aber auch Wasserpflanzen oder Plankton als pflanzliche Nahrung. Brachsen können vor allem in größeren Strömen und Seen große Schwärme bilden, welche wie Staubsauger den Boden durchwühlen, Nahrungsvorräte an einem Ort sehr schnell aufbrauchen und dann unruhig weiterziehen. Sie bilden wie andere Friedfische sogenannte Brachsenstraßen, Futterrouten durch das Gewässer, welche zu verschiedenen Tageszeiten aufgesucht werden.

Der Weg eines Brachsenschwarmes ist im flachen Wasser leicht durch aufsteigende Bläschen von Sumpfgas bemerkbar, welche beim Durchwühlen des Bodens freigesetzt werden.

Lebensweise:

Brachsen bevorzugen Gewässer mit schlammigem Grund und Unterwasserpflanzenteppichen, welche Deckung und Nahrung bieten. Sie leben vor allem in der sogenannten Brachsenregion sehr langsam fließender Flüsse (vor allem in Unterläufen) und in Seen mit einem hohen Nährstoffanteil und schlammigem Grund. Sie leben in kleinen Schwärmen bodennah im Uferbereich.

Ein ebenfalls großes Vorkommen der Brachsen findet sich in Strömen, Kanälen für die Binnenschifffahrt, Flusshäfen, Seen, Talsperren, Parkteichen und Baggerseen, wo Brachsen oft einen idealen Lebensraum finden.

Großbrachsen werden sowohl in kleinen Kiesgruben als auch in größeren Seen gefangen. Ein geringer Fischbestand, starker Pflanzenbewuchs und ausreichend Raubfische (hauptsächl. Hechte und Barsche), welche den Jungfischbestand stark reduzieren, sind ideale Voraussetzungen. Der hohe Raubfischdruck bewirkt, dass nur wenige Brachsen eines Jahrgangs übrigbleiben und somit das vorhandene Nahrungsangebot voll ausschöpfen können. Nicht nur Brachsen wachsen in diesem Gewässertypus besonders gut ab, sondern auch Karpfen und andere Weißfische wie z. B. Rotaugen. Der relativ flache und sehr nahrungsreiche Ismaninger Speichersee erfüllt all diese Bedingungen und enthält deswegen auch eine hervorragende Brachsenpopulation aus großen und starken Einzeltieren, welche überdurchschnittlich schnell abwachsen und hohe Endgewichte erreichen.

- Zu den besten Brachsengewässern Deutschlands zählen große Stauseen, wie z. B. die Möhnetalsperre. Die größten Brachsen Deutschlands werden regelmäßig im Ismaninger Speichersee bei München, im Wertach-Stausee bei Schwabmünchen, im Forggensee und in den Zuflüssen des Bodensees gefangen.

- Rekord-Brachsen gab es auch aus Weser (zweitbestes Brassengewässer Deutschlands neben dem Ismaninger Stausee), Rhein, Isar, Lech, Donau, Elbe, Alz, Segeberger See, Rottach, aus dem Bodensee, dem Großen Plöner See und der Ostsee.

- Auch kleinere Gewässer wie die Schwalm bei Mönchengladbach können vereinzelt mit 6 kg schweren Brachsen aufwarten. In Norddeutschland gilt die Wilsterau westlich von Hamburg als Geheimtipp für besonders große Brachsen. In der Lecker Au wurden ebenfalls Rekord-Brachsen gefangen.

- In Österreich zählen der Völkermarker Stausee und der Längsee in Kärnten zu den besonders guten Brachsengewässern.

- In Dänemark und Schweden werden Brachsenfänge bis 7,5 kg gemeldet.

Kapitale Brachsen ziehen in kleinen Schwärmen oft in größerem Abstand zum Ufer durch das Gewässer und suchen aus Vorsicht meist nur nachts die flacheren Uferbereiche auf. Größere Brachsen findet man häufig an den Abbruchkanten von Landzungen, an der Scharkante oder in flacheren Stauseen im alten Fluss- oder Bachbett.

Die Laichzeit der Brachsen liegt im April bis Juli und dauert etwa zwei Wochen. Bei plötzlichem Wetterumschwung wird das Laichen unterbrochen und später fortgesetzt. Während der Laichzeit fällt beim Männchen an Körper und Kopf deutlich ein Laichausschlag auf.

Bei mitunter heftigen Laichspielen legen die Weibchen ihre 150.000 bis 300.000 klebrigen Eier von 1,6 bis 2 mm Durchmesser an Wasserpflanzen ab, in Gebieten ohne Wasserpflanzen werden sie auch an Steine oder Wurzeln geklebt. Die Larven schlüpfen nach drei bis zwölf Tagen und heften sich mit speziellen Klebedrüsen ebenfalls an Wasserpflanzen fest, bis ihr Dotter verbraucht ist. Nach drei bis vier Jahren sind die Tiere geschlechtsreif.

Zobel:

Der Zobel oder Scheibpleinzen (Ballerus sapa)

Merkmale:

Der Zobel oder Scheibpleinzen (Ballerus sapa) ist ein Süßwasserfisch der in den Flüssen Donau, Dnister, Dnepr, Bug, Don, Kuban, Wolga, Kama, Wjatka, Ural und Terek vorkommt. Dort lebt er überwiegend in langsam fließenden Gewässerabschnitten. Selten wird er länger als 35 Zentimeter und schwerer als 800 Gramm. Er ist silbernen Farbe und dem seitlich stark abgeflachten, hochrückigen Körper. Brust und Bauchflossen sind gelblich, Rücken-, Schwanz- und Afterflosse grau, wobei letztere mit bis zu 48 Weichstrahlen sehr viel länger ist als die des Güsters. Der Bestand ist stark gefährdet.

Über den Main-Donau-Kanal ist der Zobel mittlerweile in den Rhein eingewandert und wird am Fischpass der Staustufe Iffezheim regelmäßig nachgewiesen.

Vorsicht Verwechslungsgefahr:

Mit seiner silbernen Farbe und dem seitlich stark abgeflachten, hochrückigen Körper ähnelt er sehr dem Güster.

Nahrung:

Insektenlarven, Würmer und Kleinkrebse sind seine Hauptnahrung.

Schneider:

Der Schneider (Alburnoides bipunctatus), auch Alandblecke oder Breitblecke

Merkmale:

Er ist ein Schwarmfisch, den man in stehenden, aber auch in schnell fließenden Gewässern findet. Er scheint schnell fließende Flüsse oder Bäche zu bevorzugen. Seine Körperlänge beträgt 10 bis 12 Zentimeter, es werden maximal 16 Zentimeter erreicht.

Nahrung:

Er ernährt sich von Plankton und wirbellosen Bodentieren wie Würmern, kleinen Krebstieren und Insektenlarven. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, frisst er aber auch kleine am Land lebende Tiere, die sich in der Nähe des Gewässers aufhalten.

Lebensweise:

Die Laichzeit liegt zwischen Mai und Juli. Während dieser Zeit ist der Schneider leuchtend gefärbt. Die Eiablage erfolgt über kiesigem Grund in stark strömenden Wasser.

Der Schneider ist in einigen Bundesländern wegen seiner Seltenheit ganzjährig geschützt.

Vorsicht Verwechslungsgefahr:

Mit der Laube

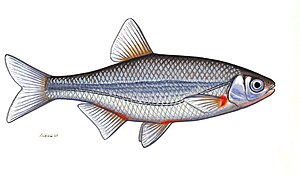

Laube (Ukelei):

Der Ukelei (Alburnus alburnus, ehemals auch Cyprinus alburnus), auch Ablette, Laube, Zwiebelfisch oder Laugele (Bodensee) genannt

Merkmale:

Er gehört zu der Unterfamilie Alburninae der karpfenartigen Fische (Cyprinidae). Er hat einen schlanken Körper mit seitlich abgeflachtem Schwanzstiel. Lauben werden 12 bis 15 Zentimeter lang, selten bis 25 Zentimeter. Das Maul ist stark oberständig (die Mundspalte ist steil nach oben gerichtet). Der Ukelei besitzt Schlundzähne, das heißt, auf jedem Schlundknochen sitzen zwei Reihen Zähne, von denen die äußere Reihe zwei und die innere Reihe fünf Zähne trägt. Der Rücken zeigt eine grün-graue bzw. blau-grüne Farbe, Seiten und Bauch haben einen silbernen Glanz. Die Flossen sind etwas dunkler als der Rücken. Die Afterflosse liegt unmittelbar unter der Rückenflosse. Die Anzahl der Schuppen auf der Seitenlinie beträgt 45–54. Eine Besonderheit des Ukelei ist, dass die Schuppen sehr locker in der Haut sitzen und deshalb leicht verloren gehen. Guaninkristalle der Schuppen dienen der Herstellung von Perlenessenz (künstliche Perlen).

Nahrung:

Der Ukelei ernährt sich von Plankton und Insekten der Wasseroberfläche.

Lebensweise:

Lauben leben in größeren Schwärmen in Seen und langsamen Fließgewässern von der Barbenregion bis in die Brachsenregion, aber auch im Brackwasser der Ostsee sind sie heimisch. Sie kommen von der Wolga bis Westeuropa vor, sind in Irland, Schottland und Skandinavien anzutreffen.Lauben laichen von April bis Juni im Flachwasser ab. Sie kleben den Rogen an Steine, Unterwasserpflanzen, überschwemmtes Gras und an verrottendes Holz.

Zope:

Die Zope oder Spitzpleinzen (Ballerus ballerus) ist ein Karpfenfisch. Andere Namen sind: Schwuppe, Pleinzen, Schwabe, Zoop, Schwopen, Swoop, Spitzer.

Merkmale:

Zopen wachsen recht langsam, mit drei bis vier Jahren sind sie erst 16 cm lang. Ausgewachsen sind sie mit einem Alter von acht bis elf Jahren etwa 25 bis 35 cm lang, maximal erreichen sie 45 cm. Ihr Gewicht beträgt 300 bis 600 g, maximal 1500 g. Sie haben einen hochrückigen, seitlich abgeflachten Körperbau. Von den Brachsen kann man sie an der sehr langen, über 30-strahligen Afterflosse unterscheiden. Das Maul ist endständig und die Maulspalte eng. Sie haben eine schmutzig-weiße Körperfarbe mit einer orangefarbenen Kehle, der Rücken ist dunkelgrün oder dunkelblau mit einem metallischen Glanz. Die Brust- und Bauchflossen sind gelblich mit dunklen Ecken, die anderen Flossen sind schmutzig-weiß, alle Flossen haben einen grauen Rand.

Die Zopen haben eine Lebenserwartung von etwa 18 Jahren.

Nahrung:

Zopen ernähren sich hauptsächlich von Insektenlarven, Würmern und Kleinkrebsen. Anders als andere Brassen fressen sie gern Krustentiere der Gattungen Cyclops und Daphnia.

Lebensweise:

Zopen sind hauptsächlich an den Unterläufen der Weser und Elbe, in der Donau sowie an Zuflüssen zur Ost- und Nordsee zu finden. Man kann sie auch in Seen und Teichen entdecken. In Russland ist seit den letzten Jahren ein Zuwachs an Zopen verzeichnet worden.

Die Laichzeit dauert von April bis Mai. Der Laich von gewöhnlich 15.000 bis 25.000, manchmal auch bis zu 100.000 Eiern wird im Uferbereich von Seen oder Sümpfen an in einer Strömung stehende Pflanzenteile geheftet, danach verlassen die Zopen die Uferregion wieder. Bei einer Wassertemperatur von 15 °C schlüpfen die Larven nach etwa zwölf Tagen. Die Männchen werden mit drei, die Weibchen mit vier Jahren geschlechtsrei

Barbe:

Die Barbe, auch Flussbarbe, Barbel oder Pigge (Barbus barbus) genannt, ist ein europäischer Süßwasserfisch aus der Familie der Karpfenfische (Cyprinidae), und Namensgeber der Unterfamilie Barben (Barbinae). Sie war im Jahr 2003 in Deutschland Fisch des Jahres.

Merkmale:

Die Barbe hat einen lang gestreckten Körper, die Bauchlinie ist fast gerade, der Rücken nur leicht gewölbt. Ihr Körper ist mit mittelgroßen Schuppen besetzt, entlang des Seitenlinienorgans hat sie 55 bis 65 Schuppen. Die Flussbarbe hat ein rüsselartiges, unterständiges Maul mit fleischigen Lippen und vier dicken Barteln an der Oberlippe. Der Rücken ist braun oder grüngrau gefärbt, die Flanken heller, grünlich bis graugelb oder goldgelb schimmernd, der Bauch weißlich. Brust-, Bauch- und Afterflosse, sowie der untere Teil der Schwanzflosse können rötlich sein. Die Rückenflosse und der obere Teil der Schwanzflosse farblos oder grünlich. Die Schlundzähne sind bei der Barbe "dreireihig" angeordnet. Männchen bekommen zur Laichzeit zahlreiche, in Reihen angeordnete weiße Knötchen auf der Kopfoberseite und im Nacken, den Laichausschlag. Die Barbe erreicht eine Länge von 25 bis 75 cm, in Ausnahmefällen wird sie bis zu einem Meter lang.

Nahrung:

Die Barbe lebt gesellig und hält sich meist in Bodennähe in starker Strömung auf. Sie geht nachts auf Nahrungssuche und ernährt sich von Fischlaich, Insektenlarven, Muscheln, Schnecken, Würmern und in geringem Maße von pflanzlicher Kost.

Lebensweise:

Größere Barben stellen auch kleinen Fischen nach. Die Fische überwintern in großen Gruppen unter Wurzeln oder an strömungsarmen Stellen der Flüsse.

Zur Laichzeit, die in die Monate Mai bis Juli fällt, ziehen die Barben in Schwärmen flussaufwärts. Die Abgabe der leicht klebrigen Eier (Durchmesser 2 mm; 3000–9000 Stück) erfolgt an flachen, kiesigen Stellen.

Der Rogen der Barbe und das ihn umgebende Bauchfleisch sind für Menschen beim Verzehr gesundheitsschädlich.Der Fischlaich ist ungenießbar und führt, in rohem ebenso wie in gegartem Zustand verzehrt, zu Übelkeit.

Sie kommt in Europa von den Pyrenäen bis zum Pregel und zum Dnepr vor. Sie fehlt südlich der Alpen, in Skandinavien, im größten Teil Griechenlands und in Südbulgarien. In Großbritannien lebt sie nur im äußersten Südosten. Neben der Nominatform werden drei Unterarten unterschieden, B. b. gallicus in der Garonne, B. b. macedonicus in Dalmatien und B. b. thessalus in Thessalien. Die Barbe lebt in sauerstoffreichen Fließgewässern mit sandigem oder kiesigem Bodengrund, der nach ihr genannten Barbenregion.

Güster:

Der Güster (Blicca bjoerkna, Syn.: Abramis bjoerkna, Linnaeus, 1758), auch Blicke, Pliete oder Halbbrasse genannt, zählt zu den Karpfenfischen.

Merkmale:

Er lässt sich durch den großen Augendurchmesser leicht von Zobel und Blei (Brachse) unterscheiden. Die Ansätze von Brust- und Bauchflossen sind bei ihm rötlich und beim Blei grau. Im Durchschnitt werden diese Fische 15 bis 20 Zentimeter lang. Kapitale Exemplare werden bis zu 36 Zentimeter lang und sind somit kleiner als der Blei. Im Gegensatz zum Blei kann der Güster sein Maul nicht vorstülpen. Seine große Afterflosse ist mit einem schwarzen Außenrand ausgestattet. Er zeigt nicht die goldene Färbung des Blei, sondern ist seitlich silbrig glänzend.

Nahrung:Die Nahrung besteht aus kleinen, bodenbewohnenden Wirbellosen (Muscheln, Schnecken, Würmern) und teilweise auch aus Wasserpflanzen.

Lebensweise:

Sein Lebensraum sind stehende Gewässer und schwach strömende Flussabschnitte in Europa, bevorzugt in pflanzenreichen Uferbereichen. Er lebt in Schwärmen, wird als Speisefisch nicht geschätzt und gilt daher bei Fischern als Nahrungskonkurrent anderer Karpfenfische.

Giebel:

Der Giebel oder die Silberkarausche, Carassius gibelio

Merkmale:

Der Giebel ist ein typischer, meist hochrückiger und bartelloser Karpfenfisch mit einer silbrig schimmernden, graugrünlichen Grundfärbung, mit aufhellendem Verlauf von der Rücken- zur Bauchseite. Der Körper ist komplett beschuppt, wobei die Schuppenränder über einen hell abgesetzten Rand verfügen. Das Seitenlinienorgan ist vollständig und deutlich ausgeprägt. Alle unpaarigen Flossen sind dunkelgrau, Brust- und Bauchflossen graugrünlich mit milchiger Membran. Die homocerke Schwanzflosse ist gegabelt. Öffnet man die Leibeshöhle frischtoter Giebel, stellt man fest: das Bauchfell ist fast schwarz pigmentiert. In seltenen Fällen ist die Bauchfellfarbe des Giebel silbrig glänzend – aber niemals wie bei der Karausche durchsichtig.

Giebel erreichen in der Regel Gesamtlängen um 40 Zentimeter; Einzelfälle größerer Exemplare sind zwar beschrieben, aber unbelegt. Giebel besitzen, wie alle Karpfenfische, keinen Magen. Ihre Kiefer sind zahnlos, im Rachenraum sitzen jedoch kräftige Schlundzähne. Die mit dem weit vorstülpbaren Maul aufgenommene Nahrung wird zwischen diesen Schlundzähnen und einer ihnen gegenüber liegenden, sehr massiven knöchernen Kauplatte, dem sogenannten Karpfenstein, zerkleinert. Die eigentliche Verdauung findet im Darm statt. Giebel gehören zu den Ostariophysi, die als gemeinsames Merkmal über den Weberschen Apparat verfügen, der sie zur Aufnahme akustischer Reize befähigt. Mit Hilfe dieses knöchernen Gebildes werden mit der Schwimmblase aufgefangene Schallwellen zum Innenohr geleitet.

Eine Verwechslung mit der ebenfalls bartellosen Karausche, (Carassius carassius (Linné) 1758), die deutlich dunkler und kontrastreicher gefärbt ist und deren Körper massiver erscheint, ist kaum möglichNahrung:

Der Giebel ernährt sich von wirbellosen Bodentieren (Würmer, Schnecken, Muscheln, Insektenlarven).

Lebensweise:

Der Giebel ist ein Standfisch stehender und langsam fließender Gewässer mit weichem Grund und reichen Wasserpflanzenbeständen.

Karausche:

Merkmale:

Die Karausche ist dem Karpfen ähnlich, aber hochrückiger – eine Ähnlichkeit, die sich auch in den oben angeführten Beinamen wie Schneiderkarpfen, Bauernkarpfen, Steinkarpfen oder Moorkarpfen ausdrückt. Sie hat keine Barteln und große Schuppen. Ihre Oberseite ist bräunlich mit grünlichem Glanz, die Flanken sind heller, die Unterseite hell, gelblich bis schmutzigweiß. Die Schwanzflosse ist nur geringfügig eingekerbt. Karauschen sind langsamwüchsig, können bis zu 64 Zentimeter lang werden und ein Gewicht von 3 Kilogramm erreichen.

Nahrung:

Die natürliche Nahrung der Karauschen sind Mücken- und Köcherfliegenlarven, kleine Schnecken und Muscheln. Große Karauschen sind oft nachtaktiv.

Lebensweise:

Die Karausche bevorzugt flache, stark bewachsene Seen, Weiher und Teiche und meidet kalte, schnellfließende Gewässer. Sie ist selbst in kleinsten sauerstoffarmen, verschlammten Dorftümpeln zu finden. Karauschen können fünf Tage fast ohne Sauerstoff überleben.Karauschen können oft noch unter extremen Bedingungen wie in sauren Moorgewässern bei niedrigem Sauerstoffgehalt und sehr geringem Nahrungsangebot kleine Populationen bilden. Der im Blut der Karauschen enthaltene Alkoholanteil ermöglicht es ihnen sogar, ein vollständiges Durchfrieren von Gewässern zu überleben.Die große Widerstandsfähigkeit der Karausche hat dazu geführt, dass sie eine gewisse Bedeutung als Versuchsfisch erlangt hat. Niedrige Kümmerformen können sich bei Verbesserung der Lebensbedingungen zu normalen hochrückigen Formen entwickeln. In Osteuropa haben sie lokal eine größere Bedeutung, vor allem in Gewässern, wo sie nur eine von wenigen existierenden Arten bilden.

Karauschen ernähren sich von Kleintieren, wie den Larven der Zuckmücken und Eintagsfliegen, und Pflanzen. Um Perioden ohne Zugang zu Nahrung zu überleben, legen Karauschen einen Zuckervorrat in Form von Glykogen im Leber- und Muskelgewebe an.

Die Laichzeit bildet der Mai und Juni. Das Weibchen legt etwa 150.000 bis 300.000 1-1,5 Millimeter große Eier, die an Wasserpflanzen kleben bleiben. Je nach Wassertemperatur schlüpfen die Larven nach drei bis sieben Tagen. Nach drei bis vier Jahren werden sie mit einer Länge von etwa 8 bis 15 Zentimeter geschlechtsreif.

Nase:

Merkmale:

Nasen werden 25 bis 40 Zentimeter groß und erreichen ein Gewicht von bis zu 1000 Gramm. Seltener werden einzelne Exemplare auch 50 Zentimeter groß und 2000 Gramm schwer. Der Körperbau ist spindelförmig bis rundlich, seitlich kaum abgeflacht. Die Rückenflosse ist 12-, die Afterflosse 13- bis 14-strahlig. Ihren Namen verdanken die Nasen ihrem weit unterständigen Maul, das ihre Kopfspitze wie eine stumpfe Nase aussehen lässt. Die Maulspalte verläuft quer, die Unterlippe ist scharfkantig und verhornt.

Der Rücken ist graublau bis graugrün gefärbt und glänzt metallisch, die Seiten glänzen silbrig. Der Bauch ist gelblichweiß. Brust-, Bauch- und Afterflossen sind gelblichrosa bis violett gefärbt.

Nahrung:

Mit ihrem harten Unterkiefer und der scharfen Unterlippe können Nasen Algen abweiden. Während der Fressperioden suchen die Nasen oft schwarmweise andere Weideplätze auf. Seltener fressen sie auch Kleintiere, die sich am Grund aufhalten.

Lebensweise:

Zur Laichzeit, von März bis Mai, ziehen die Nasen in großen Schwärmen flussaufwärts oder dringen in geeignete Nebenbäche ein. Beide Geschlechter zeigen dann einen Laichausschlag in Form von sternförmigen Punkten am Kopf. Die Rogner (Weibchen) bekommen dazu einen rötlich schimmernden Bauch und können während heftigen Laichspielen 20.000 bis 100.000 1,5 Millimeter große Eier über flachen Boden an den Kies kleben. Anschließend wandern die Altfische in ihre Reviere zurück.

Die ersten Tage nach dem Schlüpfen verbringen die Larven in den Lücken im Kies. Später wechseln sie ins ruhige Flachgewässer und ernähren sich dort von Plankton.

Der Graskarpfen (Ctenopharyngodon idella), auch Weißer Amur, Grasfisch oder Chinakarpfen

Merkmale:

Graskarpfen haben einen langgestreckten, dem Döbel (Leuciscus cephalus) ähnlichen Körper und werden bis zu 120 Zentimeter lang. Die Schnauze ist stumpf und zwischen den Nasenlöchern eingedellt. Der Mund ist leicht unterständig und weist keine Bartfäden auf. Die Bauchseite ist abgerundet. Der Graskarpfen hat große Schuppen, von denen entlang der Seitenlinie 42 bis 45 vorhanden sind. Unterhalb der Seitenlinie finden sich fünf Schuppenreihen, beim Döbel sind es dagegen nur drei bis vier. Die Rückenflosse weist zehn, die Afterflosse elf Strahlen auf, wovon die ersten drei ungefiedert sind. Die Schlundzähne sind zweireihig, seitlich zusammengedrückt, schräg abgeschliffen und sägeförmig gekerbt. Die Zahnformel lautet (1)2.(4)5-5(4).2. Der Rücken ist dunkelgrün bis grünschwarz gefärbt. Die Flanken sind heller und grünlich, der Bauch ist weißlich. Die Schuppen haben eine dunkle Umrandung (Netzzeichnung).

Nahrung:

Vorwiegend Wasserpflanzen, wobei Jungpflanzen bevorzugt werden.

Lebensweise:

Der Graskarpfen ist eine wärmeliebende Art, die aber auch tiefere Temperaturen verträgt. Im Jangtsekiang in China werden die Tiere bereits im 4. bis 5. Jahr geschlechtsreif, in kühleren Gegenden erst im 6. bis 8. Lebensjahr. Abgelaicht wird in stark strömendem Wasser über kiesigem Untergrund. Die Brutdauer beträgt bei 27 bis 29 °C Wassertemperatur 32 bis 40 Stunden. Anfangs ernähren sich die Jungfische von Kleintieren, ab einer Länge von sechs bis zehn Zentimeter gehen sie zu pflanzlicher Nahrung über, wobei sich ihr Darmkanal um das zwei- bis 2,5-fache der Körpergröße verlängert.

Die Art stammt ursprünglich aus China, wo sie in ruhigen, tiefen Flüssen und Seen in den Ebenen vorkommt. Die optimale Wassertemperatur liegt zwischen 22 und 26 °C. Die natürliche Verbreitung ist heute kaum noch festzustellen, da der Graskarpfen bereits im 10. Jahrhundert in China künstlich besetzt wurde. In den 1960er Jahren wurde er auch in vielen Gewässern in Europa und Amerika, oft zusammen mit Silberkarpfen und Marmorkarpfen, zur Bekämpfung von Wasserpflanzen ausgesetzt.

Schuppenkarpfen:

Spiegelkarpfen:

Merkmale:

Wildform

Die Wildform des Karpfens ist lang gestreckt und seitlich wenig abgeflacht mit vollständig beschupptem Körper. Der Rücken ist olivgrün mit helleren Flanken und gelblichem bis weißlichem Bauch. Karpfen erreichen meist eine Länge von 30 bis 40 Zentimeter, können in Einzelfällen bis 120 Zentimeter lang und über 40 Kilogramm schwer werden.Der Kopf ist langgestreckt und kegelförmig mit kleinem Auge und zu einem Rüssel ausstülpbarem Maul. Wie alle anderen Karpfenfische besitzt der Karpfen keine Zähne am Kiefer, dafür drei Reihen kräftiger, backenzahnähnlicher Schlundzähnen, von denen je auf jeder Kieferseite die äußeren beiden Reihen je einen und die innerste drei Zähne aufweist (Schlundzahnformel 1.1.3-3.1.1). Im Gegensatz zu den anderen in Europa vorkommenden Karpfenfischen hat er zwei Paar Barteln seitlich an der Oberlippe, von denen das vordere Paar kürzer ist. Die Schuppen sind sehr groß und kräftig. Entlang der Flanken verläuft eine ununterbrochene Seitenlinie durch 33-40 Schuppen. Die lange Rückenflosse weist 3 bis 4 Hart- und 17 bis 23 Weichstrahlen auf, die Afterflosse 2 bis 3 Hart- und 5 bis 6 Weichstrahlen. Die Schwanzflosse ist tief gekerbt und weist drei Hart- und 17 bis 19 Weichstrahlen auf. Alle diese unpaare Flossen sind undurchsichtig dunkelgrau bis bräunlich mit bläulichem Schein. Die paarigen Brust- und Bauchflossen können dagegen auch rötlich sein. Erstere weisen einen Hart- und 15-16 Weichstrahlen auf, zweitere zwei Hart- und 8 bis 9 Weichstrahlen.Der europäische Karpfen wurde früher häufig als Unterart Cyprinus carpio carpio der ostasiatischen Unterart Cyprinus carpio haematopterus gegenübergestellt. Letztere wird jedoch mittlerweile meist als eigene Art Cyprinus rubrofuscus angesehen. Vom europäischen Karpfen unterscheidet sich diese Art durch eine geringere Zahl von Schuppen entlang der Seitenlinie, eine höhere Zahl von Rückenflossenstrahlen und eine silbrige Körperfarbe mit rötlichen unteren Flossen.

Zuchtform:

Die verschiedenen Zuchtformen des Karpfens sind meist gedrungener und mehr oder weniger ausgeprägt hochrückig. Sie weisen auch meist ein schnelleres Wachstum auf als die Wildform. Die Schuppen können dabei verschieden stark reduziert sein, wodurch sich folgende Formen unterscheiden lassen.

- Schuppenkarpfen haben noch ein vollständig erhaltenes Schuppenkleid.

- Zeilkarpfen weisen weniger Schuppen auf, es ist eine Reihe großer Schuppen entlang der Seitenlinie erhalten.

- Spiegelkarpfen weisen nur noch wenige, unregelmäßig verteilte Schuppen an den sonst schuppenlosen Seiten auf.

- Lederkarpfen oder Nacktkarpfen sind schuppenlos.

Bei den ostasiatischen Farbkarpfen (Koi) handelt es sich um Zuchtformen, die wahrscheinlich auf Cyprinus rubrofuscus oder Hybride zurückgehen.

Nahrung:

Als Friedfisch ernährt sich der Karpfen als Jungtier von Zooplankton, später hauptsächlich von am Boden lebenden Kleinlebewesen wie Insektenlarven, Schnecken und Würmern. In Spanien wurde jedoch beobachtet, dass vor allem Großkarpfen teilweise auch temporär räuberisch leben und kleinere Weißfische verschlingen.

Lebensweise:

Karpfen werden im warmen, flachen Süßwasser gesetzt, wie etwa in Teichen, Baggerseen und langsam strömenden warmen Bereichen von Flüssen. Sie gehen bis in die Brackwasserregion der großen Ströme. Die Überwinterung erfolgt in tieferen Bereichen von Seen oder in speziellen tiefer angelegten Winterungsteichen der Teichwirtschaft, die nicht bis zum Grund durchgefrieren können.

Unter Fischern heißen die Weibchen Rogner und die Männchen Milchner. Zur Paarung treffen sich die Karpfen in flachen, wärmeren und pflanzenreichen Gewässerbereichen. Das Männchen treibt das Weibchen im Laichspiel. Es dient der Synchronisation der Laichbereitschaft. Nach dem Treiben stößt das Männchen mit dem Maul mehrfach gegen die Flanke des Weibchens. Dieses gibt daraufhin Eier ins Wasser ab. Anschließend gibt das Männchen seinen Samen hinzu. Es findet eine äußere Befruchtung im Wasser statt. Das Weibchen legt, je nach Alter und Größe, rund 1,5 Millionen Eier ab. Die befruchteten Eier heften sich an Pflanzen. Nach dem Ablaichen schwimmen die Elternfische wieder in ihr ursprüngliches Gewässer zurück. Es erfolgt keine Brutpflege. Häufig wird bei solchen Paarungsspielen die Schleimhaut der Fische stark verletzt. Nach der Laichzeit werden oft tote Fische angetrieben, die einer Pilzinfektion zum Opfer gefallen sind.

Zwischen dem dritten und achten Tag schlüpft der Brütling mit dem Kopf voran aus der Eihülle. Die Fische sinken zu Boden, weil die Schwimmblase noch nicht mit einem Gasgemisch gefüllt ist. Kurze Zeit nach dem Schlüpfen ernähren sie sich noch von dem Dottersack an ihrem Bauch, der allmählich aufgezehrt wird. Dann beginnen sie, planktische Kleintiere aufzunehmen, zuerst die kleineren Rädertiere, mit dem Heranwachsen auch Kleinkrebse.

Gründling:

Der Gründling (Gobio gobio, auch Kresse und landschaftlich Kressling oder Kreßling genannt)

Merkmale:

Er ist ein gesellig lebender Karpfenfisch, der in West- und Nordeuropa verbreitet ist und in schnell fließenden, aber auch stehenden Gewässern mit kiesigem oder sandigem Grund und Pflanzenbewuchs vorkommt. Gründlinge werden etwa 10 cm, selten über 15 cm groß. Der gewöhnliche Gründling hat einen rundlichen Körper, einen relativ großen Kopf, ein unterständiges Maul und ein Paar tastempfindliche Barteln.

Nahrung:

Er lebt stets auf dem Grund des Wassers und ernährt sich von Insektenlarven, Weich- und Krebstieren.

Lebensweise:

Gründlinge laichen nachts im Frühsommer bei einer Wassertemperatur von 12–18 °C. Die klebrigen Eier bleiben an Pflanzen oder Steinen haften, und es dauert bis zu 4 Wochen, bis die Jungen schlüpfen, die sich von Planktonkrebsen ernähren. Der Fisch gilt als sehr potent.

Moderlieschen:

Das Moderlieschen (Leucaspius delineatus), auch Malinchen, Modke, Mudchen, Mutterloseken, Schneiderkarpfen, Sonnenfischchen oder Zwerglaube genannt.

Merkmale:

Das ausgewachsene Moderlieschen ist 6 bis 9 cm lang, selten 10–12, wobei der Rogner (Weibchen) etwas größer und beleibter wird als der Milchner (Männchen). Der Körper ist stromlinienförmig und seitlich etwas abgeflacht. Der Rücken ist braungrün, die Seiten silberfarben, der Bauch weißlich. Über die Seiten des Körpers zieht sich ein mehr oder weniger stark blau schimmernder Längsstreifen, der besonders auf dem Schwanzstiel deutlich zu sehen ist. Die Schuppen sind in Längsreihen zu je 44 bis 48 angeordnet. Das Maul ist oberständig und steil nach oben gerichtet. Die Augen sind relativ groß; die kurze Seitenlinie ist nur auf den ersten 7-12 Schuppen sichtbar. Das Tier besitzt zwei Brustflossen, zwei Bauch-, eine 10–11-strahlige Rücken-, eine 14–20-strahlige After- und eine Schwanzflosse. Die Ansatzstellen der Flossen sind meist leicht rötlich, die Flossen selbst aber durchscheinend gelblich oder weißlich gefärbt. Zwischen Bauch- und Afterflosse ist eine kielförmige Bauchkante ausgeprägt.

Die Geschlechter kann man anhand der Afteröffnung (Urogenitalöffnung) unterscheiden, die beim Männchen tiefliegend ist, während sie beim Weibchen drei Auswüchse besitzt.

Nahrung:

Lebensweise:

Die Laichzeit erstreckt sich von April bis Juni und erfolgt bei über 18 °C Wassertemperatur in drei bis fünf Etappen.

Die Eier sind circa 1 mm groß, farblos und werden als Laichbänder vom Weibchen auf vorher gesäuberte Stängel, Blattunterseiten von Wasserpflanzen, Holzstücke oder Wurzeln nahe der Wasseroberfläche abgelegt. Dass Moderlieschen ihre Eier in Spiralen ablegen würden, ist wohl ein häufig zu lesender Irrtum. Der Schlupf erfolgt nach rund 10 Tagen Embryonalentwicklung.

Das Männchen betreibt Brutpflege, indem es das Gelege bis zum Schlupf bewacht und es durch Anstoßen des Stängels und Flossenbewegungen mit Frischwasser versorgt. Außerdem bestreicht es die Eier mit einem bakterienhemmenden Sekret.

Die Geschlechtsreife tritt am Ende des ersten Lebensjahres ein.

Das Verbreitungsgebiet reicht in Europa von Nord- und Zentralfrankreich im Westen bis zur Wolga und zum Kaspischen Meer im Osten. Die Höhenverbreitung konzentriert sich auf das Tiefland. Die Art fehlt in Großbritannien, Südwestfrankreich, auf der Iberischen Halbinsel, in Italien, weitgehend auf der Balkanhalbinsel und in Skandinavien (außer Dänemark, Schonen).

Moderlieschen bewohnen stehende und schwach fließende, meist kleinere Gewässer (Süßwasser), beispielsweise Überschwemmungstümpel, Teiche, Torfkuhlen, Baggerseen und sumpfige Gräben. Als Schwarmfische leben sie gesellig im Oberflächenwasser bis zu etwa einem Meter Tiefe. Starke Strömung meiden sie; dafür halten sie sich gern im dichten Pflanzenbewuchs der Uferregion auf.

Moderlieschen können neue Lebensräume auch durch passive Fremdverbreitung besiedeln: Die Laichbänder können an den Beinen von Wasservögeln anhaften und so in ein anderes Gewässer eingebracht werden. Daher kommt auch der Name „Moderlieschen“ – er leitet sich von „mutterlos“ ab. In Flussauen bleiben die Fische nach Hochwässern in Überschwemmungstümpeln zurück.

Rapfen:

Der Rapfen oder Schied (Leuciscus aspius (Syn.: Aspius aspius))

Merkmale:

Der bis 80 (max. 120) Zentimeter lange Rapfen ist sehr stromlinienförmig. Das zahnlose Maul ist oberständig, sehr groß und die Maulspalte reicht bis unter das Auge. Rapfen haben 137 Zwischenmuskelgräten. Sie sind deshalb keine begehrten Speisefische.

Nahrung:

Der Rapfen ist der einzige europäische Karpfenfisch, der sich ausschließlich räuberisch von Fischen (piscivor) ernährt. In seiner Jugend lebt er gesellig in Oberflächennähe, wo er sich von Kleintieren aller Art ernährt.

Mit zunehmendem Alter geht er zur einzelgängerischen Lebensweise über und ernährt sich vorwiegend von Fischen, die er mit vehementen Attacken an der Oberfläche erbeutet.

Lebensweise:

Während der Fisch in seiner Jugend als typischer Friedfisch lebt, ernährt er sich mit fortgeschrittenem Alter räuberisch. Er ist neben dem Döbel der einzige Karpfenfisch in unseren heimischen Gewässern, der vorwiegend räuberisch lebt.

Die Laichzeit des Rapfen erstreckt sich von April bis Juni, wobei die Männchen Laichausschlag zeigen können.

Der Rapfen lebt in Flüssen Mitteleuropas, östlich des Rhein, und in Osteuropa bis zur Wolga. Sein südlichstes Vorkommen ist das Stromgebiet der Donau, sein nördlichstes Südschweden und der Süden Finnlands. Durch den Bau des Main-Donau-Kanals ist er von Osten her nach Westeuropa eingewandert. Der Rapfen ist ein typischer Oberflächenjäger und bevorzugt schnell fließende Gewässer mit starker Strömung.

Da in Deutschland die westliche Verbreitungsgrenze dieser Fischart liegt und ihr Lebensraum hier gefährdet ist, wurde sie von der EU in den Anhang der FFH-Richtlinie aufgenommen.Döbel:

Der Döbel (Squalius cephalus; Syn. Leuciscus cephalus), auch Alet, Eitel oder Aitel genannt.

Merkmale:

Der im Durchschnitt 30 bis 40 Zentimeter lange und 1 Kilogramm schwere Döbel hat einen gestreckten und seitlich abgeflachten, torpedoförmigen Körper. Der Kopf ist sehr groß und das endständige Maul breit. Das Maul hat statt der Zähne eine durchlaufende Hornschneide. In seinem Habitus ähnelt er dem Aland (Leuciscus idus), hat aber größere Schuppen mit einer dunklen Umrandung, die eine netzartige Zeichnung ergeben, und eine nach außen gebogene Afterflosse. Der Rücken und die Flanken sind silbern bis golden, die Bauch- und Brustflossen rötlich gefärbt.

Nahrung:

Der Döbel wird zwar traditionell, wie alle heimischen Karpfenfische, zu den Friedfischen gezählt, aber in Wirklichkeit ist er ein Allesfresser. Neben Algen und Wasserpflanzen zählen auch Wasserinsekten, deren Larven, Schnecken, Muscheln und Würmer zu seiner Nahrung. Je älter er wird, desto mehr verlegt er sich auch auf die Jagd nach Kleinfischen. Unter Anglern ist zudem bekannt, dass Döbel auch gut mit Früchten zu fangen sind. Beliebt bei Döbeln sind süße Kirschen, Pflaumen, Weintrauben, aber auch Holunderbeeren. Dabei ist es unerheblich, ob der Fisch diese Früchte natürlicherweise in seinem Gewässer, von Bäumen und Sträuchern ins Wasser gefallen, findet. Besonders ältere Exemplare gelten als äußerst scheu und sind nur sehr schwer zu fangen.

Lebensweise:

Der Döbel ist ein weit verbreiteter Süßwasserfisch und gehört zu den Leitfischen der Äschen- und Barbenregion. Er lebt sowohl in stark strömenden hyporhithralen Bächen und potamalen Flüssen, von Flüssen durchzogene Seen als auch in aufgestauten Flussbereichen bis hin zu Kleingewässern wie etwa Entwässerungsgräben in der Feldflur. Jungfische halten sich meist noch in großen Schwärmen oberflächennah auf und erbeuten Anflugnahrung. Große Döbel leben vorwiegend solitär an Unterständen wie überhängenden Bäumen und Sträuchern, unter Brücken oder tiefen Gumpen eines Baches. Zu den bevorzugten Standorten zählen auch strömungsarme Bereiche hinter größeren Steinen oder kleine Buchten.

Typischerweise lebt er in kleinen Gruppen von etwa zehn Tieren. Er ernährt sich von Insekten und anderen Kleintieren, manchmal auch von Pflanzen. Größere Exemplare fressen außerdem kleinere Fische und Amphibien.Die Geschlechtsreife wird mit 2–4 Jahren erreicht, zur Laichzeit von April bis Juni (je nach Wassertemperatur auch von Mai bis Juli) legen die Tiere dann etwa 100.000 Eier an Pflanzen oder in den Kiesgrund.

Döbel reagieren relativ sensitiv auf Wasserverschmutzung und können ein Indikator für unbelastetes Bach- und Flusswasser sein. Die Reaktion von Döbeln auf toxische Chemikalien wurde an der französischen Rhône untersucht.

Gewässerregulierungen bedrohen den Bestand der Döbel, da sie auf grobkiesige bis schotterige Laichsubstrate mit sauerstoffreicher und schneller Strömung angewiesen sind, und sich in kanalisierten Bach- und Flussläufen nicht vermehren können. Starker Sedimenteintrag im Gewässer und Schlammbildung kann das Schlüpfen der Jungfische verhindern. Im Oder-Havel-Kanal wurde eine lokale Döbel-Population entdeckt, die sich dort natürlich vermehrt und eine größere Anpassungsfähigkeit und Plastizität in ökologischen Marginallebensräumen (z. B. eintöniger Wasserkörper ohne Unterstände und Deckungsmöglichkeiten für Fische, Steinpackungen als Uferbegrenzung, wenig Wasserpflanzen und Wellenschlag durch Binnenschiffe) erkennen lässt als bisher angenommen.

In Forellenbächen wurde der Döbel während der Wintermonate als Laichräuber junger Forellenbrut vielerorts stark verfolgt. In Mittelgebirgsflüssen mit gemäßigten Wassertemperaturen kann er Forellen sogar verdrängen. Döbel bevorzugen in der Regel höhere Wassertemperaturen bis 26 °C.

Der Döbel dient als Wirt für den Lebenszyklus der Bachmuschel (Unio crassus).

Der Döbel ist in fast ganz Europa mit Ausnahme Schottlands, Irlands und dem äußersten Norden Skandinaviens zu finden. Hinzu kommen die Türkei, Russland, Armenien, Georgien und der Iran.

Sein Hauptverbreitungsgebiet hat der Döbel schwerpunktmäßig in Großbritannien mit den größten Beständen, außerdem in Frankreich, Benelux sowie West- und Süddeutschland. Döbel bilden in den Plitvicer Seen in Kroatien größere Bestände. Die an der klaren Wasseroberfläche gut zu beobachtenden Schwärme sind zur Touristenattraktion geworden. In Deutschland findet man im Oberrhein, Mangfall, Nidda, Mosel, Ruhr, Erft, Neckar, Weiße Elster, Lech, Weser und Walchensee gute bis sehr gute Döbelbestände. Der in Süddeutschland vorherrschende Döbel ähnelt in seiner Lebensweise stark dem Aland, welcher in Norddeutschland dominiert. Im Unterschied zum Döbel besiedelt der Aland allerdings auch größere Fließgewässer, Kanäle und Seen. In Irland wurden ab 2001 vereinzelt Döbel gesichtet, was eine Diskussion über eine potentielle Gefährdung einheimischer Fischarten hervorrief.

Hasel:

Merkmale:

Der spindelförmige und leicht abgeflachte Körper des Hasels erreicht nur selten eine Gesamtlänge von mehr als 25 Zentimeter. Die Mundspalte ist klein, nur wenig angeschrägt und etwas unterständig. Sie erreicht nicht den Augenrand und wird von der Schnauze etwas überragt. Der äußere Rand von Rücken- und Afterflosse ist konkav, die Schwanzflosse ist deutlich eingekerbt. Auf dem Rücken ist der Hasel bläulich-grünlich oder stahlblau gefärbt, die Seiten und der Bauch glänzen silbrig oder sind gelblichweiß. Die Brust- und Bauchflossen sind von hellgrauer bis gelblicher Farbe und zeigen gelegentlich einen rötlichen Schimmer, der aber weniger intensiv ausfällt als beispielsweise beim Döbel (Leuciscus cephalus). Die Rücken- und Afterflosse sind grau bis graugrünlich.

Außerhalb der Laichzeit zeigt der Hasel keinen augenfälligen Geschlechtsdimorphismus, lediglich die Brust- und Bauchflossen sind bei männlichen Tieren geringfügig länger. In der Fortpflanzungsperiode bilden die Männchen einen feinkörnigen Laichausschlag aus, der sich über die Stirn, die Körperseiten bis zum Bauch erstreckt. Auch an den Brustflossen und in geringerem Maß an den Bauchflossen finden sich die Perlorgane.

Die Anzahl der mittelgroßen Schuppen entlang der Seitenlinie ist relativ variabel. In den meisten Fällen bewegt sie sich zwischen 47 und 52, schwankt aber insgesamt zwischen 45 und 55. Die häufigste Schlundzahnformel ist 2,5 – 5,2 oder 2,5 – 5,3.Nahrung:

Der scheue und sehr schnelle Schwimmer ist ein geselliger Schwarmfisch. Sein Nahrungsspektrum ist breit gefächert, zum überwiegenden Teil ernährt sich der Hasel von im Wasser lebenden Wirbellosen oder Larven und Algen. Ferner nimmt er aber auch Anflugnahrung und gelegentlich höhere Wasserpflanzen oder Samen von Uferpflanzen auf. Die Nahrungssuche findet in allen Wasserschichten statt und schwankt über den Tagesverlauf, unregelmäßige Phasen von Pausen und Fressen wechseln sich ab. Die Zeit der intensivsten Nahrungsaufnahme sind in der Regel die Dämmerstunden.

Lebensweise:

Der Hasel bewohnt überwiegend hartgründige Fließgewässer von der Forellen- bis zur Barbenregion in Europa, Sibirien und Kasachstan. Er ist auch in Fluss- und Stauseen anzutreffen, seltener auch in stehenden Gewässern. Bevorzugt hält er sich in Klarwasserbereichen, vorwiegend in Beruhigungszonen oder langsam strömenden Abschnitten, auf. In Deutschland ist der Hasel im gesamten Bundesgebiet zu finden, wobei die Bestandsdichte von Süden nach Norden hin abnimmt. In Österreich ist die Art ebenfalls weit verbreitet und in der Schweiz ist sie in größeren Gewässern im Einzugsgebiet des Rheins anzutreffen. Vereinzelte Populationen in schweizerischen Bergseen sind wahrscheinlich auf entkommene oder freigelassene Köderfische zurückzuführen.

Hasel laichen zwischen März und April bei Wassertemperaturen unterhalb von zehn Grad Celsius. Vor Beginn der Laichzeit unternehmen sie kurze Wanderungen stromaufwärts. Unterhalb geeigneter Laichplätze versammeln sich die Fische in tieferen und ruhigeren Bereichen und verweilen dort bis zum Fortpflanzungsakt. Der Laichplatz selbst ist typischerweise mit Wassertiefen von deutlich weniger als 50 Zentimeter sehr flach und strömungsreich. Entsprechend sind Bodengrund und Uferbereich steinig und es finden sich kaum höhere Pflanzen. Das Ablaichen findet in der Regel nachts statt. Die frei ins Wasser abgegebenen Eier werden bei Wasserkontakt sofort sehr klebrig. Sie werden durch die Strömung schnell über den gesamten Laichbereich verteilt und bleiben meist unter großen Steinen haften. Aufgrund dieser Verstreuung finden sich Haseleier am Substrat meist einzeln und eher selten in kleinen Klumpen. Die Größe der grauweißen und relativ undurchsichtigen Eier schwankt je nach Länge des Weibchens zwischen 1,3 und 2,5 Millimeter, im Mittel durchmessen sie zwei Millimeter. Nach etwa 260 Tagesgraden schlüpfen die Larven, sie sind mit einer Länge von sieben bis acht Millimeter deutlich größer als die Larven anderer in Europa lebender Karpfenfische. Noch bevor der Dottersack vollständig aufgezehrt ist, beginnt der Nachwuchs mit der Nahrungsaufnahme. Gefressen werden zu Beginn vor allem Rädertierchen und Kieselalgen, ferner auch kleine Grünalgen, Wimper- und Geißeltierchen. Die Larvalphase endet nach etwa acht Wochen. Die Jungfische haben dann eine Größe von ungefähr drei Zentimeter erreicht. Ihre Geschlechtsreife erlangen sie meist im vierten Lebensjahr. Die durchschnittliche Lebenserwartung des Hasels beträgt zehn Jahre, unter optimalen Rahmenbedingungen ist auch ein Höchstalter bis zu 16 Jahren möglich.

Elritze:

Die Elritze (Phoxinus phoxinus), auch Bitterfisch, Maipiere oder Pfrille genannt.

Merkmale:

Sie wird 6 bis 8 cm lang, selten bis 12 cm, ist gelb-bräunlich und besitzt kleine Schuppen. Ihre Seiten sind mit braunen und schwarzen Tupfen oder Streifen bedeckt. Der Bauch ist weiß bis rötlichweiß, zur Laichzeit bekommen die Männchen eine rote Unterseite. Beide Geschlechter bilden Laichausschlag aus.

Nahrung:

Ihre Nahrung besteht aus Insektenlarven, Fischlaich, Kleinkrebsen, Algen, Anflugnahrung und Jungfischen.

Lebensweise:

Die Art kommt in weiten Teilen Europas über das nördliche Asien bis zum Amur vor. Sie fehlt in Nordschottland, Mittel- und Süditalien und im südlichen Griechenland. In Norwegen dehnt sie sich zur Zeit stark nach Norden aus (Klima-Erwärmung) und wird von den Fischern, die sie nicht kennen, als angeblicher Nahrungskonkurrent der Salmoniden erbittert bekämpft. In den Alpen wird sie bis 2000 Meter Höhe angetroffen. Im Westen Transkaukasiens von Noworossijsk bis Batumi lebt die Unterart Phoxinus phoxinus colchicus Berg, 1910.

Die Elritze ist ein kleiner lebhafter Schwarmfisch und kommt vor allem in den Forellen- und Äschenregionen vor. Sie benötigt sauberes, klares und sauerstoffreiches Wasser und ist daher stark gefährdet durch Gewässerverunreinigung und Verbauung der Flüsse. Ihr bevorzugter Aufenthaltsort sind die oberen Wasserschichten, wo Jungfische in Ufernähe bis zu 30 °C aushalten. Sie ist daher auch als munterer Aquarienfisch beliebt.

Sie selbst ist ein Beutetier der Bachforelle. Die Elritze wächst sehr langsam und wird gegen Ende des ersten bis zweiten Lebensjahres geschlechtsreif. Die Laichzeit ist von April bis Juni, wo die Eier im Flachwasser an Steinen abgelegt werden und haften. Sie ist ein typischer Schwarmlaicher, d. h. wenige Exemplare können gar nicht in Laichstimmung kommen.

Die Elritze wird in einigen Gegenden Russlands mit kleinmaschigen Zugnetzen und Reusen gefangen. Sauer eingelegt wird sie als Speisefisch verzehrt. Sie hat einen leicht bitteren Geschmack. Man benutzt sie auch als Köderfisch, allerdings ist zu beachten, dass sie in einigen Ländern ganzjährig geschont ist.

Elritzen werden zur Überwachung der Trinkwasserqualität eingesetzt.

Rotauge:

Das Rotauge (Rutilus rutilus), auch die Plötze, Unechte Rotfeder oder der Schwal genannt.

Merkmale:

Das Rotauge erreicht eine Länge von 25 bis 50 Zentimetern, ein Gewicht von bis zu 3 Kilogramm und hat einen hochrückigen Körper mit grünlicher Ober- und weißer Bauchseite. Augen und Flossen sind rötlich. Die Körperform und Färbung kann je nach Gewässertyp variieren, in Fließgewässern sind Rotaugen schlanker und haben eine silbrige Schuppenfärbung an der Seite und in Baggerseen beispielsweise hochrückig und eine leichte Goldfärbung. Ein besonders auffallendes Kennzeichen ist die leuchtend rote Iris, daher rührt die Namensgebung. Außerdem hat das Rotauge keine Kieferzähne, sondern zerkleinert seine Nahrung mit den sogenannten Schlundzähnen.

Nahrung:

Die Nahrung der Rotaugen besteht einerseits aus verschiedenen Wasserpflanzen wie z.B. Wasserpest, Tausendblatt (Myriophyllum), Wasserlinsen und Armleuchteralgen (Characeae) und andererseits und hauptsächlich aus diversen Kleintieren wie Zooplankton, Würmer, Insektenlarven, Insekten, kleinen Schnecken und Muscheln.

Lebensweise:

In Großbritannien wurden die Zusammenhänge zwischen Aufkommen von Zooplankton und der Rotaugen-Population untersucht, die sich wechselseitig in einem 2-Jahresrhythmus beeinflussen. Je nach Alter der Fische werden unterschiedliche Kleinlebewesen als Beute bevorzugt. In Gefangenschaft können Rotaugen bis maximal zwölf Jahre alt werden.

Rotaugen sind weniger anfällig für Gewässerverschmutzung und können in einer Reihe von unterschiedlichsten Gewässerhabitaten Bestände bilden.

Nur kalte Forellenbäche mit einer hohen Fließgeschwindigkeit und klare Gebirgsseen mit ganzjährig niedrigen Wassertemperaturen werden von Rotaugen meist nicht besiedelt. Rotaugen gelten allgemein als eine stark anpassungsfähige euryöke und ubiquitäre Fischart, die eine große Gewässerbandbreite mit unterschiedlichen ökologischen Bedingungen besiedeln kann. Hierzu gehören auch regulierte Fließgewässer wie Kanäle für die Binnenschifffahrt und Hafenbecken. Ebenso findet man sie in Talsperren bis hin zu kleinen Weihern. Auch im Brackwasser findet man Rotaugen.

Rotaugen halten sich in Fließgewässern bevorzugt an mit Algen bewachsenen Steinpackungen auf, da sie hier Flohkrebse erbeuten. Kleine Rotaugen können auch in flache Gräben von nur 20 Zentimeter Tiefe vordringen und kleine Tümpel durch Laich, der am Gefieder von Wasservögeln anhaftet, besiedeln. In Marginalgewässern ohne Raubfischbestand bleiben Rotaugen meist mit einem Durchschnittsgewicht von 100 Gramm kleinwüchsig und werden vorzeitig geschlechtsreif. Da sie mit zwei bis drei Jahren bereits geschlechtsreif sind, kann es schnell zu einer Massenentwicklung und Verbuttung kommen. Rotaugen sind die wichtigsten Beutefische für Hechte und Zander.

Rotaugen sind ausgesprochene Schwarmfische, die sich sowohl im Mittelwasser aufhalten, als auch in flacheren, strömungsarmen Uferabschnitten mit Pflanzenbewuchs. Rotaugen bilden mit dem Flussbarsch in den meisten Gewässern den größten Anteil der Fischbiomasse, der in trüben Gewässern nur noch von Karpfen und Brassen übertroffen werden kann.

Im Winter ziehen sich Rotaugen in tiefere Gewässerabschnitte zurück, in Fließgewässern sind sie dann oft in großen Schwärmen in Hafenbecken und bestimmten Zonen der Flussrinne zu finden.

Sie laichen von April bis Mai bei Wassertemperaturen von 6-10 °C. Die Männchen bekommen einen Laichausschlag in Form von perlenartigen Auswüchsen auf dem Kopf. Es werden 50.000 bis 100.000 (bezogen auf 1000 g Körpergewicht), 0.9 Millimeter große, klebrige Eier auf Steinen, Holz oder in Pflanzenbestände gelegt. Der Laichvorgang ist häufig sehr geräuschvoll und kann Raubfische anlocken. Die Larven schlüpfen nach vier bis zehn Tagen und haften zunächst am Substrat. Erst nachdem sie den Dottersack-Vorrat aufgebraucht haben, schwimmen sie frei.

Hybridisierung mit anderen Arten

Zwischen Rotauge, Rotfeder, Aland und Brassen kommt es häufig zu Hybriden, also natürlichen Kreuzungen, sofern diese Arten zur gleichen Zeit im gleichen Gewässerabschnitt ablaichen. Eine eindeutige Bestimmung der Zugehörigkeit oder einer Nichtzugehörigkeit ist bisweilen lediglich auf der Basis einer DNA-Analyse möglich.

Morphologische Unterschiede zwischen Rotauge und Rotfeder

Das Rotauge wird oft mit einer verwandten Art, der Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus), verwechselt, da sie sich sehr ähnlich sehen. Die Arten unterscheiden sich jedoch durch den Stand von Bauch- und Rückenflosse: Während sich beim Rotauge beide Flossen auf gleicher Höhe befinden, ist die Bauchflosse der Rotfeder leicht vorgezogen. Noch leichter fällt die Unterscheidung anhand ihrer Mäuler: Die Rotfeder hat ein oberständiges und das Rotauge ein endständiges Maul.

Neben diesen Hinweisen wird zur Unterscheidung zudem herangezogen, dass das Rotauge zwischen Bauch- und Afterflosse eine gerundete Bauchkante in Gegensatz zur gekielten Bauchkante der Rotfeder hat und die Augen (oft nur im Vergleich feststellbar) wirklich rot im Gegensatz zum Goldgelb der Rotfeder sind. Ein weiteres Merkmal ist die Anzahl der Schuppen in der Seitenlinie. Besitzt hier das Rotauge zwischen 39 und 48, sind dies bei der Rotfeder 40 bis 42. Ein weiterer, recht ähnlicher Fisch ist der Aland, der jedoch deutlich kleinere Schuppen besitzt (55 bis 60) und einen gelben Augenkreis aufweist.Rotfeder:

Die Rotfeder (Scardinius erythrophthalmus), auch als Unechtes Rotauge, Rötel oder Rotblei bekannt.

Merkmale:

Die Rotfeder hat eine Größe von 20-30 cm, maximal bis 50 cm, und ein Gewicht von 250 bis 300 g. Sehr große Exemplare werden maximal 2–3 kg schwer. Rotfedern haben einen hochrückigen, seitlich abgeflachten Körper. Die Bauchkante ist zwischen Bauchflossen und After gekielt. Das Vorderende der Rückenflosse liegt deutlich hinter dem Bauchflossenansatz. Die Brustflossen haben 16–17 Strahlen, die Rückenflosse hat 10–12 und die Afterflosse 12–14 Strahlen. Die Rotfeder besitzt 40 bis 43 große Rundschuppen entlang der Seitenlinie. Rücken und Kopfoberseite sind graugrün bis braungrün gefärbt. Die Flanken sind heller und glänzen gold- bis messingfarben. Die Iris der Augen ist ebenfalls gelblich golden gefärbt. Die Bauchseite ist silberfarben. Bauchflossen, After- und Rückenflosse sind orangefarben bis blutrot, am Ansatz bräunlich bis grau (Terofal 1984). Die Goldrotfeder oder Goldfeder ist eine rötlich-goldfarbene Zuchtvarietät der Rotfeder. Die Rotfeder wird oft mit dem Rotauge (Rutilus rutilus) verwechselt, das zur selben Familie gehört. Die Unterscheidung ist anhand des Maules möglich: während die Rotfeder ein oberständiges Maul besitzt, ist das des Rotauges endständig. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist die Tatsache, dass die Rückenflosse hinter den Bauchflossen beginnt, im Gegensatz zum Rotauge, wo diese Flossen senkrecht übereinander liegen. Kapitale Exemplare von 2,5-3 kg sind meist Hybriden, natürliche Kreuzungen mit Rotaugen, Brassen oder Alanden. Verbürgt ist ein 1,58 Kilogramm schweres Exemplar gefangen im Jahr 1988 im Ljungan-Fluss in Schweden. Große Rotfedern werden nicht nur in Südschweden, sondern auch in Dänemark und Irland gefangen.

Nahrung:

Die adulten, d.h. die erwachsenen Rotfedern ernähren sich hauptsächlich von Algen und Wasserpflanzen (Laichkräuter, Tausendblatt, Wasserpest u. a.) und in geringerem Maße von Wirbellosen der Uferzone. Die Verbreitung von Rotfedern ist stark an Wasserpflanzen gebunden, einerseits als Deckung, Laichsubstrat und Nahrungsgrundlage. Ernähren sich die Rotfedern überwiegend von Wasserlinsen, dann kann ihr grünlicher Kot das Wasser eintrüben. An der Wolga zeigen größere Rotfedern teilweise sogar ein räuberisches Verhalten und attackieren zu bestimmter Jahreszeit Kleinfische.

Lebensweise:

Die Rotfeder ist ein Schwarmfisch, der sich in stehenden (Seen, Teiche, Weiher) und langsam fließenden Gewässern mit weichem schlammigem Grund aufhält. Hier besiedelt sie vorwiegend flache, weichgründige und pflanzenreiche Bereiche. Man findet sie noch in warmen Seen bis 900 m Höhe, in der Schweiz noch bis maximal 1800 Meter. Bevorzugter Lebensraum in den Sommermonaten sind stark verkrautete Gewässerabschnitte und Schilfkanten. Typische Rotfeder-Habitate findet man beispielsweise in den stark mit Seerosen bewachsenen Unterlauf und Delta der dänischen Gudenå.

Da der Sauerstoffbedarf von Rotfedern relativ gering ist, sind sie in der Lage, zusammen mit Karauschen und Schleien marginale Kleingewässer zu besiedeln.

Zur Laichzeit (April - Juli) bei Wassertemperaturen um 18 °C suchen die 2 bis 3 Jahre alten Tiere schwarmweise flache, dicht bewachsene Uferstellen auf. Hier werden die klebrigen, ca. 1,5 mm großen, auffälligen rotgelben Eier (100.000 - 200.000/Weibchen) an Wasserpflanzen abgelegt. Je nach Temperatur schlüpfen die Larven nach 3-10 Tagen. Da die Rotfedern oft mit anderen Karpfenartigen zusammen ablaichen, kommt es gelegentlich zur Bastardierung mit anderen Arten.

Rotfedern sind typische Sommerfische und haben ihre Hauptaktivität an wärmeren Tagen in den Monaten Mai bis September, wo sie in Schwärmen Anflugnahrung von der Wasseroberfläche aufnehmen. Die größte Aktivität zeigen Rotfedern in den frühen Morgenstunden und in der Abenddämmerung. Rotfedern sind extrem schreckhaft und reagieren schon auf kleinste Störungen. Sich annähernde Raubfische werden über die Seitenlinie aufgespürt, bei Wind und Wellenbewegung ist dieses „Frühwarnsystem“ allerdings außer Kraft gesetzt und Hechte, Zander und Welse können Rotfedernschwärme dezimieren.

Während der Wintermonate suchen die Rotfedern die tieferen Gewässerzonen auf und reduzieren ihren Stoffwechsel stark.

Die Rotfeder kommt in Europa vom Ural, Kaspischen Meer und Aralsee bis zu den Pyrenäen vor. Die nördliche Verbreitungsgrenze liegt in Finnland, die südliche am Tiber (Italien) und in Mazedonien. Vereinzelte Bestände auch in Aserbaidschan und im Iran. Als Heimat und Genzentrum der Rotfeder wird der Donauraum und Zentralasien angesehen. In Neuseeland wurden in den 1960er Jahren Rotfedern eingeführt und haben sich dort zu einer Plage entwickelt, da sie in direkte Nahrungskonkurrenz mit einheimischen Fischarten traten und native Pflanzengesellschaften veränderten. Die Verbreitung der europäischen Rotfedern im Hamilton-See verwandelte das von Makrophyten dominierte Gewässer in ein von Phytoplankton dominiertes Gewässer. In Kanada und Finnland wurden ähnliche Phänomene beobachtet.

Strömer:

Der Strömer (Telestes souffia oder Leuciscus souffia) oder Rißling

Merkmale:

Der Strömer hat einen langgestreckten, seitlich wenig zusammengedrückten, fast spindelförmigen Körper. Die Schnauze ist stumpf, das Maul leicht unterständig. Die Rückenflosse steht über den Bauchflossen. Die Fische haben einen graubraunen, bläulich glänzenden Rücken, die Flanken sind silbrig, der Bauch weiß. Das Seitenlinienorgan und die Flossenansätze sind orange, die Flossen gelblich bis hellbraun. In der Fortpflanzungszeit bilden die Männchen eine violettglänzende Längsbinde aus, die von den Augen bis zur Schwanzflosse reicht. Der Strömer wird meist nur 12 bis 17 Zentimeter, maximal 24 Zentimeter lang.

Nahrung:

Der karpfenartige Kleinfisch ernährt sich vor allem von kleinen Wirbellosen.

Lebensweise:

Der Strömer ist ein Schwarmfisch, der sich in freiem Wasser in größeren Tiefen aufhält. Der Strömer laicht in den Monaten März bis Mai. Das Weibchen legt seine 6.000 bis 8.000 Eier auf feinkörnigen Kies.

Schlei:

Merkmale:

Die Grundfarbe der Schleie ist dunkel oliv; eine rot-goldene Zuchtform („Goldschleie“) wird bisweilen in Zierteichen gehalten. Auffallend ist ein hoher Schwanzstiel mit gerade abschließender Schwanzflosse. Das Seitenlinienorgan verläuft fast waagerecht bis zur Schwanzwurzel. Die dicke Haut ist schleimig und mit kleinen Rundschuppen bedeckt. Diese Schleimhaut wirkt neuen Untersuchungen zufolge antibakteriell und pilzhemmend, sowohl für den Fisch selbst als auch für die Brut. Das endständige Maul ist vorstülpbar, dicklippig und mit zwei kurzen Barteln versehen.

Schleien werden 20 bis 40 Zentimeter groß, maximal sind 70 Zentimeter bei 10 Kilogramm denkbar. Belegt jedoch sind nur Maximalgewichte von 7,5 kgNahrung:

Sie ernähren sich hauptsächlich von Kleinlebewesen, aber auch von Schnecken (z. B. die typischen in ihrem Habitat vorkommenden Schleischnecken Bithynia tentaculata) und Algenaufwuchs.

Lebensweise:

Sie kommt praktisch in ganz Europa mit Ausnahme von Griechenland, Dalmatien, dem schottischen Hochland, Nordskandinavien, der Halbinsel Krim und den Mittelmeerinseln und im gemäßigten Asien vor. Als Herkunftsgebiet der Schleie gelten Europa, Kleinasien und Westsibirien.

Schleien verfügen über die Fähigkeit zur Kälte- und Hitzestarre, die es ihnen ermöglicht, kurzfristig auch extremen Sauerstoffmangel zu überleben. Deshalb sind sie auch in kleinen Tümpeln anzutreffen.

Optimal sind Wassertemperaturen zwischen 12 °C und 26 °C. Schleien laichen in der Zeit zwischen April und Juni. Die Wassertemperatur sollte mindestens 18 °C erreicht haben, damit die Laichbereitschaft eintritt. Die Rogner legen dabei innerhalb von etwa zwei Wochen insgesamt bis zu 300.000 klebrige Eier an Wasserpflanzen ab.Schleien neigen durch schlechtere Umweltbedingungen und Fehlen einer gesunden Raubfischpopulation sehr stark zur Verbuttung. Diese Schleien sind dann ab einer Größe von 15 Zentimetern geschlechtsreif und wachsen dann kaum weiter.

Zährte:

Die Zährte (Vimba vimba), auch Rußnase genannt.

Merkmale:

Der schlanke, als Speisefisch genutzte Fisch wird etwa 20 bis 35 cm, seltener auch bis 50 cm lang, 5 bis 10 cm hoch und wiegt 700 bis 1.000 g. Er hat einen gestreckten, seitlich schwach abgeflachten Körper. Die Kopfspitze ist nasenartig verlängert und trägt eine schwarze Färbung, was dem Fisch den umgangssprachlichen Namen Rußnase verleiht.

Das Maul der Zährte ist hufeisenförmig gebogen und unterständig, die Unterlippe ist ohne Hornränder ausgebildet und die Schlundzähne stehen einreihig. Die Augen sind relativ groß. Die Rückenflosse ist 11- oder 12-strahlig, wovon 3 Strahlen als Stachel ausgebildet sind, und die Afterflosse 19- bis 25-strahlig inklusive 3 Stacheln. Die stark konkave Schwanzflosse ist 19-strahlig. Charakteristisch für diesen Fisch sind die scharfen Kielschuppen hinter der Rückenflosse. Entlang der Seitenlinie besitzt er etwa 53 bis 61 Schuppen.Der Rücken der Zährte ist dunkelgrau bis bläulich, während die Flanken heller und meist rötlich getönt sind und silbern glänzen. Der Bauch ist orangefarben bis silberweiß. Brust-, Bauch- und Afterflossen sind gelblich mit rötlich getönter Basis.

Nahrung:

In der stillen Uferzone suchen sie nach Nahrung, diese besteht hauptsächlich aus Insektenlarven und anderen Kleintieren, wie Muscheln, Würmer und Schnecken. Aber auch pflanzliche Nahrung wird genommen.

Lebensweise:

Die Zährte lebt gesellig - teils als Stand-, teils als Wanderform - vor allem am Grund langsam fließender Unterläufe der großen Flüsse, die in die Nordsee, die Ostsee, das Schwarze und das Kaspische Meer münden. Im Norden sind sie bis Südfinnland und Südschweden verbreitet, in Dänemark fehlt sie. Gelegentlich kommt sie auch im Brackgewässer vor.

In der Laichzeit, von Mitte April bis Ende Juli, unternehmen die Zährten eine Laichwanderung flussaufwärts bis in die Barbenregion. Währenddessen verfärben sich die Männchen - sie haben dann einen schwarzen Kopf und eine bis zur Seitenlinie schwarze Körperoberseite. Die Bauchseite ist bis zum Maul hin orangefarben bis rot. Brust-, Bauch und Afterflossen leuchten ebenfalls orangefarben bis rötlich, während Rücken- und Schwanzflossen sich dann schwarz bis blauschwarz verfärben.

In flachen kiesigen oder pflanzenreichen Uferbereichen laichen die Zährten ab. Die Eiablage erfolgt zumeist nachts und von Mal zu Mal, insgesamt werden 80.000 bis 300.000 klebrige Eier von ø 1,4 mm auf sandiges oder kiesiges Substrat abgelegt, wo sie haften bleiben. Nachdem das Männchen den Laich besamt hat, kehren die Zährten wieder in ihre angestammten Heimatgewässer zurück. Die Larven leben ebenfalls am Boden.